“消費級和車規級芯片差別很大,汽車不是快消品,奧迪絕不會拿用戶練手。”

日前,一段由一汽奧迪銷售有限責任公司執行副總經理李鳳剛出鏡的視頻,將汽車芯片這個有些神秘的領域推上了話題的風口浪尖。

雖然多數網友對于自己所開的車里到底有幾枚芯片并不十分了解,但這并不妨礙網友們參與到話題的討論中,并迅速找到整件事的重點——到底誰在用消費級芯片,誰又在用車規級芯片?

更直白一點,作為堅守車規級芯片陣營代表的奧迪高管,李鳳剛的這段視頻究竟在“點”誰?

小米比亞迪都用,消費級芯片成行業新寵

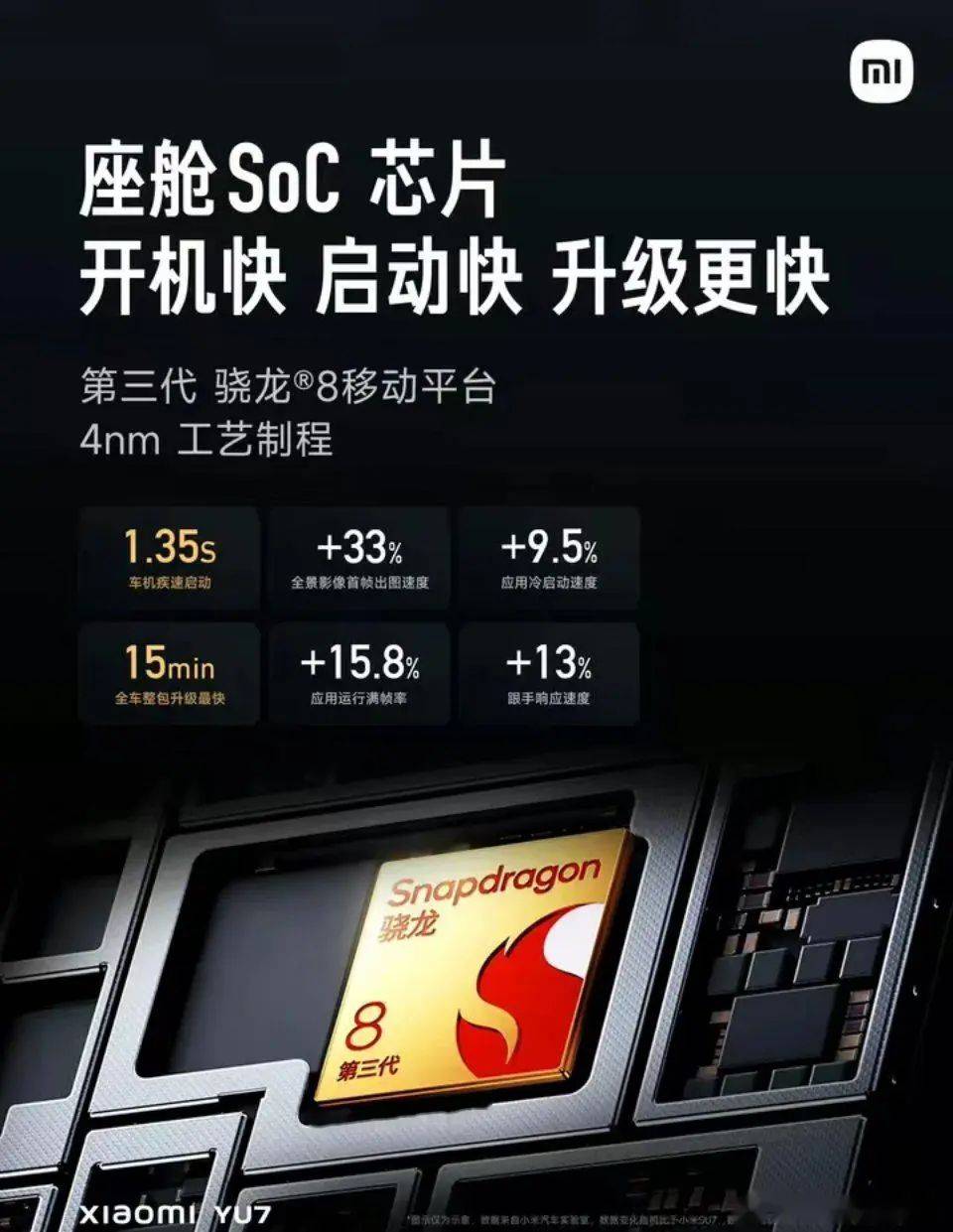

最先被想到的是小米汽車。官方信息顯示,前不久上市的小米YU7在中控臺核心模塊的座艙域控制器部分搭載的就是高通驍龍8 Gen3這款消費級芯片,與起售價2499元的紅米K80主芯片為同款產品。

除小米汽車之外,比亞迪也是消費級芯片上車的大客戶,宋PLUS DM-i、漢EV、騰勢D9等車型在2021年前后被集中曝出過使用高通驍龍625、高通驍龍690等消費級芯片以取代當時流行的高通驍龍8155芯片。

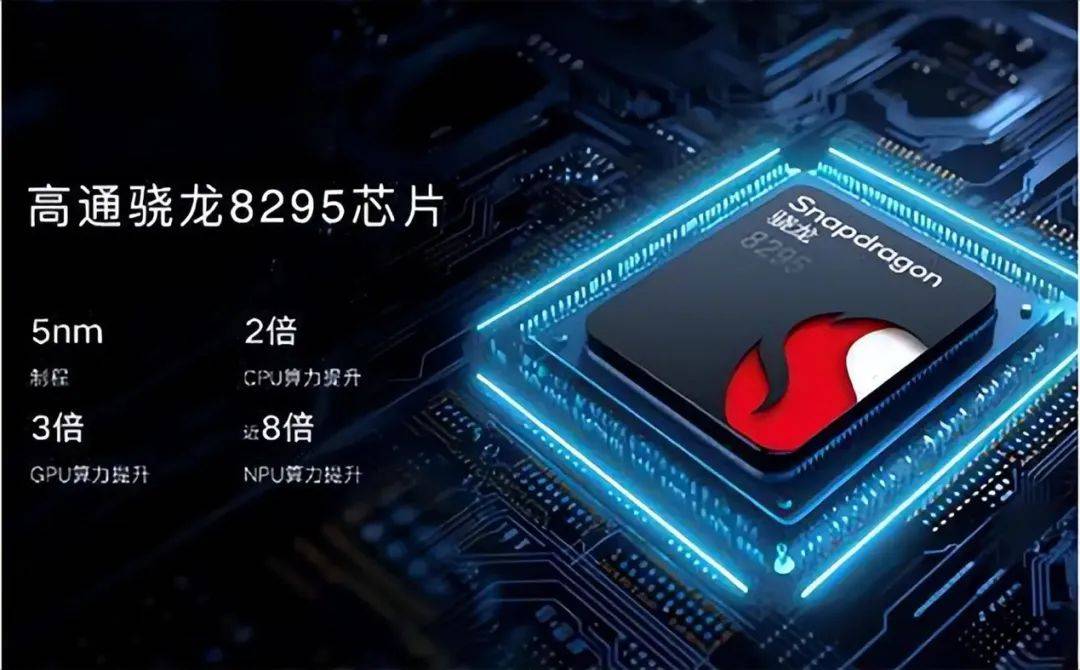

不過,目前比亞迪開始逐漸重新在高端車型上重回車規級芯片懷抱,漢、唐等車型的后續版本中有不少采用的都是8155升級版的高通驍龍8295芯片。

無獨有偶,特斯拉曾經也是消費級芯片使用者中的一員,曾經使用過的芯片有英偉達Tegra 3芯片、AMD Ryzen芯片等。但由于在2022-2023年間遭遇大量用戶投訴,美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)針對特斯拉車機死機問題啟動調查,特斯拉不得不轉而采用工業級與車規級芯片。

有趣的是,特斯拉創始人馬斯克不僅在汽車上敢于不用車規級芯片,甚至在其宇航事業SpaceX中也在其火箭和飛船中大量使用消費級或工業級 CPU,獵鷹9號火箭、龍飛船均采用 Intel x86 雙核處理器(如奔騰系列),單顆售價僅約 478 元人民幣。

另一方面,堅持在智能座艙領域采用車規級芯片的新能源車企也有不少,甚至其中不少都是新勢力,如蔚來、零跑、小鵬等都曾宣布過自研車規級座艙芯片,但在不久前的零跑C11新車發布會上,創始人朱江明也坦言“自研車規芯片成本太高,零跑目前采用的還是供應商技術,只是確保擁有自研能力。”

而以奧迪為代表的傳統汽車品牌,則的確普遍采用車規級芯片作為車機系統的內核,例如此次發聲的主角奧迪,目前其主力新能源車型(如奧迪e-tron GT、Q6 e-tron)搭載高通驍龍SA8155P車規級芯片,通過AEC-Q100 Grade 2認證。并計劃在接下來升級為更先進的高通SA8295P(5nm工藝)。

奔馳、寶馬則分別使用了英偉達Xavier車規芯片、三星Exynos Auto V920車規芯片等產品。

車機不用車規芯片,究竟事大事小?

2024年1月,工信部發布《國家汽車芯片標準體系建設指南》,對車載汽車芯片做出了規定,包括動力與底盤控制系統、智能輔助駕駛系統、電池管理系統等在內的核心零部件領域芯片,強制要求使用車規級芯片。

在智能座艙娛樂系統領域,則并未做出硬性規定。而我們上文中所提到的車企使用消費級芯片替代車規級芯片的舉動也都集中在這部分,爭議也隨之而來。

有人認為,車機大屏與娛樂系統本身就是車上的“平板”,用消費級芯片無可厚非;另一種觀點則認為只要上車就必須采用車規級安全標準,否則將帶來難以估計的安全隱患。

兩種觀點都具有一定的道理。

首先,車規級芯片與消費級芯片之間的安全測試標準的確有著極大差距,二者中間還夾著“工業級芯片”。以工作溫度范圍為例,消費級芯片的安全標準為0℃~70℃,工業級芯片為-40℃~85℃,車規級芯片為-40℃~150℃。

在進行溫度測試時,消費級芯片會在-25℃~85℃下進行500次溫度循環測試,工業級芯片會在-40℃~125℃下進行1000次溫度測試,車規級芯片則會在-55℃~150℃下進行約2000次測試。

有車規級芯片相關技術人員告訴《車壹條》,溫度只是車規級芯片與消費級芯片之間眾多差距之一,“車規級芯片的各方面標準打印出來比人都高,從靜電防護到CAN FU收發器的速率、穩定性、兼容性等,都有極大區別。“

另一方面,雖然車規級芯片在規格上遠高于消費級芯片,但也因此帶來成本過高,自研難度升級的問題。而車企之所以敢于以消費級芯片做替代,也充分考慮到了安全與成本間的性價比,能夠靈活操作的空間來自安全冗余。

《車壹條》向某頭部新勢力智能座艙系統相關研發人員了解到,智能座艙主要分為儀表域和娛樂域,共用一塊芯片,與智駕、車控兩大核心系統彼此隔離,跑在不同芯片上,不會相互交叉。

而在軟件系統中,中控大屏所屬的娛樂域與基礎的儀表域進一步區隔,“儀表域跑在 host,娛樂域跑在虛擬機里,這樣做就是為了隔離。一旦娛樂域崩潰,不會對儀表域產生影響。“

因此,從車輛運行角度來看,消費級芯片在座艙的應用不會帶來致命問題,基本上只是削減了消費者無法感知的安全冗余,卻能同時降低一大部分成本。另外,小米、比亞迪在消費級芯片上車的過程中,還會自行添加冗余設備來進一步提升其安全性能。目前,尚未有車企因在車機系統部分使用消費級芯片而導致安全問題的案例發生。

然而,消費級芯片在行駛安全層面上沒有太大問題(實際上依然可能會間接引起部分安全隱患,如導航失靈使駕駛員分心等),就代表在各方面都沒有問題嗎?答案顯然也是否定的。

《車壹條》向相關人士了解到,消費級芯片普遍存在使用壽命過短問題(標準為3-5年),一旦到期報廢,需要車主自行維修,而在修理時大概率無法進行專業的芯片測試,只能更換整個器件,這對于車主而言是一筆非常現實的隱形消費負擔。

因此,車企出于成本考慮以消費級芯片取代車規級芯片的行為,實際上屬于將成本部分轉嫁給了消費者。

具體問題具體判斷,如果車企為使用戶花最少的錢提升智能體驗,在中低端車型上以同步降低售價的形式使用消費級芯片,則可以獲得理解。而在那些本身價格較高,溢價能力較強的產品上,用消費級芯片取代車規級芯片的做法就顯得并不十分光彩了。

總體來看,李鳳剛所說的“拿用戶練手”或許有些言之過重,但堅持用更高標準要求自己,付出更多成本來買用戶看不見的“冗余”,這樣的做法的確更值得珍惜。對于快速發展的新能源汽車市場而言,還有太多類似的灰色地帶需要被消費者認知,這也是一個更加成熟的新興市場所需經歷的“必由之路”。