“簡而言之是經驗。”

2025年6月27日,高通汽車技術與合作峰會之后的媒體采訪中,高通技術公司汽車、工業及嵌入式物聯網事業群總經理Nakul Duggal認為,這是英偉達入局艙駕融合的Thor芯片未能如約而至,以及部分汽車企業依然采用艙駕分離模式的原因所在。

Nakul Duggal解釋稱:“車載信息娛樂系統的情況非常復雜,因為它需要大量的經驗積累,包括對智能手機生態系統的了解。只有在與龐大的生態系統廣泛合作的基礎上,才能掌握這些能力和技能。”

從智能手機、智能座艙到智能駕駛三個領域的生態建設,Nakul Duggal強調:“我認為并沒有太大的差別。”

高通的優勢與策略在于:“我們基于為智能手機、平板電腦打造的平臺出發,之后逐漸擴展,構建出了適用于座艙業務的產品組合。此外,我們還需要構建虛擬化與容器化架構,確保在同一平臺上運行多個彼此獨立、互不干擾的應用程序和工作負載。”

按此邏輯,具備軟硬件能力與生態體系的企業屈指可數,比如蘋果、華為。而在智能駕駛領域勢頭正猛的英偉達卻不在此列。

具體到既有智能手機領域的經驗,又有智能座艙領域的基礎,以及智能駕駛領域的部署,最后獨有高通一家。以此來看,高通的雄心昭然若揭。

另外,一組數據顯示,2024年,高通首次進入全球汽車零部件企業供應商百強榜,位居第80位。其中,面向汽車制造商的營業收入為29億美元,同比增長55%。到2025年一季度,增幅進一步擴大,同比增長提升至60.7%。

具體到高通后發而至的智能駕駛領域,信息顯示,高通2020年正式進入自動駕駛芯片領域,2022年9月至2024年3月間的一組數據顯示高通汽車業務訂單總估值增量約1/3來自先進駕駛輔助系統(ADAS)業務,2025財年二季度新增30個汽車合作項目中有5個是ADAS項目。

作為高通公司中國區董事長,孟樸在峰會演講中定下這樣的基調:“高通面向ADAS推出的Snapdragon Ride平臺,正致力于讓更安全、更智能、更互聯的駕駛體驗,從高端專屬走向人人平等。”

01 AI上車強化了高通的優勢

“接下來,汽車企業會在智能座艙領域卷起來,而且有的卷了。”峰會展區偉世通展臺上,一名工作人員向搜狐汽車表示,大模型上車,對智艙芯片的算力提出更高的要求,更大的算力也可以在端側部署更大的模型,支撐更多、更強的功能。

基于驍龍座艙平臺至尊版(驍龍8397),偉世通開發的全新高性能座艙平臺,專為座艙內AI大模型運行設計,可以在端側設備上運行大語言模型和多模態框架,以及端云結合,感知乘客和駕駛員的需求并提供精準與個性化交互。

“目前,這個版本(驍龍8397)可以運行1.4B的大模型。旁邊的那個,使用驍龍8775,可以運營7B的大模型。”偉世通的工作人員認為,這是整車企業下一步比拼的內容。

基于哨兵模式,中科創達展臺的工程師展示了這樣一個場景應用的升級。以往,哨兵模式是給車主發圖片或視頻;如今,AI上車之后,結合視頻畫面,哨兵模式可識別車外行人的動作與意圖,將其轉化成文字發給車主。

上述案例,僅僅是AI改變座艙的開端,其廣度和深度尚且難以估量,既可以打通車內與車外的交互,也可以連接艙內人員的內心世界與真實的外部世界。

一位參會的分析師告訴搜狐汽車,接下來,或許智能駕駛將走向標準化和統一化,而智能座艙以其豐富、高頻的應用更新,成為消費者關注度最高的部分。

對此,Nakul Duggal認為:“不僅在中國,現在全球的車企,都希望將座艙差異化掌握在自己手中,因為這和他們的品牌價值密切相關。”具體到產品層面上,高通技術公司產品管理副總裁Rajat Sagar表示:“高通推出的平臺,特別是最新發布的驍龍8797,正是基于對AI趨勢的洞察——例如VLA、VLM等來設計的。”

官方信息顯示,目前高通旗下駕駛輔助和艙駕融合產品有兩個平臺,分別是Snapdragon Ride平臺和Snapdragon Ride平臺至尊版。其中,Snapdragon Ride平臺含有主要面向城區領航輔助的驍龍8650、主要面向高速領航輔助的驍龍8620、專為艙駕融合打造的驍龍8775;Snapdragon Ride平臺至尊版含有驍龍座艙平臺至尊版(驍龍8397)和Snapdragon Ride平臺至尊版(驍龍8797)。

平臺配備獨立于 GPU 的高能效定制NPU,具備大容量緊耦合內存與帶寬壓縮能力,實現高能效的AI推理性能,尤其是處理大型卷積神經網絡(CNN)和多層Transformer網絡方面。

人機交互,讓高通在智能手機等終端設備領域積累的優勢,順暢的嫁接到了智能座艙內;艙內增多的屏幕與交互,使高通芯片成為整車企業新車上市的宣傳點與產品亮點;AI上車,基于上述兩點,可以說,高通占盡了先發優勢。如今,高通的算盤是,希望將上述優勢和協同效應進一步延展到智能駕駛領域。

02 走向艙駕融合

艙駕融合,既是智能汽車功能與性能提升的詩和遠方,也有出于成本與功耗的現實考量。

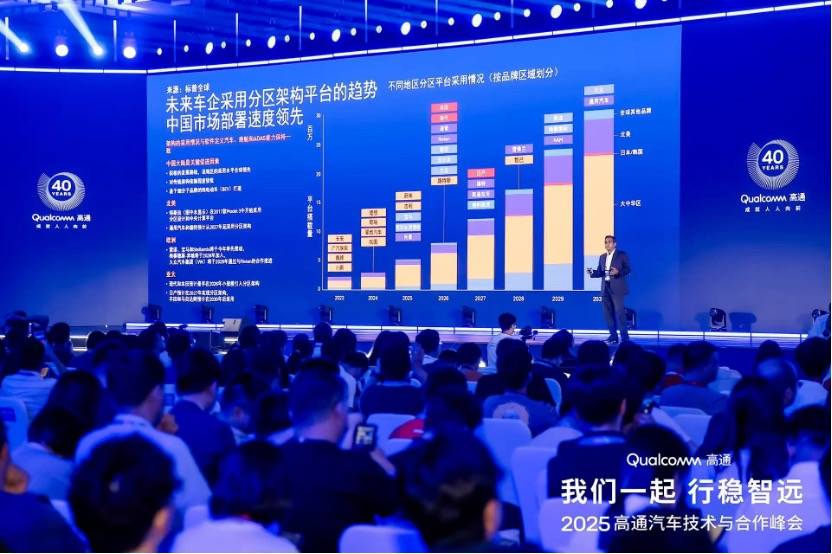

“汽車架構的演進正在成為汽車行業變革的核心。原因是現在整個汽車產品線和電動汽車架構,讓從零開始加速創新成為可能,中國正處于速度與創新的中心。”高通技術公司產品管理副總裁Anshuman Saxena認為,新一輪的汽車創新始于電子電氣架構的融合。

如今,艙駕融合成為電子電氣架構演進與智能汽車創新升級的最后一環。

“市面上仍然會有一些車輛繼續采用傳統架構,但集成多計算模塊的集中式分區控制器已經成為既定趨勢。我們看到在峰會展示區有多款車輛上都已具備搭載一顆或多顆計算SoC的中央計算平臺。如今的趨勢是,以單顆通用SoC為核心的中央計算正在成為一種全新的現象,我們的Snapdragon Ride Flex SoC正是能滿足中央計算新趨勢的SoC。”Anshuman Saxena解釋稱,在此之前,艙駕融合并非整車企業不愿意,而是受限于芯片產品,所以不能。

擺在企業面前的第一道難題是技術,如何解決多域并行隨之而來的復雜性提升的問題。

首先是,不斷增多的顯示界面數量,以及人機界面(HMI)需要大量的圖形和音頻交互;其次是,正在被廣泛應用的AI技術,對NPU算力的需求提高了芯片結構的復雜性;第三是,ADAS與艙內功能的融合,既需要底層架構的支撐,也增加了上層應用之間的交互。

對此,高通的解題思路是:“如何基于SoC及相關解決方案實現這項變革,而不犧牲安全性和功耗等特性呢?我們將異構計算視作可選的方式。”

Anshuman Saxena 介紹:“我們持續致力于通過CPU、NPU以及大量的AI工具構建異構計算環境,在支持安全性和控制功耗的前提下帶來這些體驗。”

基于上述需求,2023年,高通推出了支持多域協同運行的Snapdragon Ride Flex(驍龍8775)。更進一步,Snapdragon Ride平臺至尊版(驍龍8797)可以支持融合/中央計算平臺投入部署和應用,通過采用視覺-語言-動作模型(VLA)的端到端部署,實現自然的高速和城市駕駛,以及AI功能賦能的顯示屏,提供沉浸式的座艙系統。

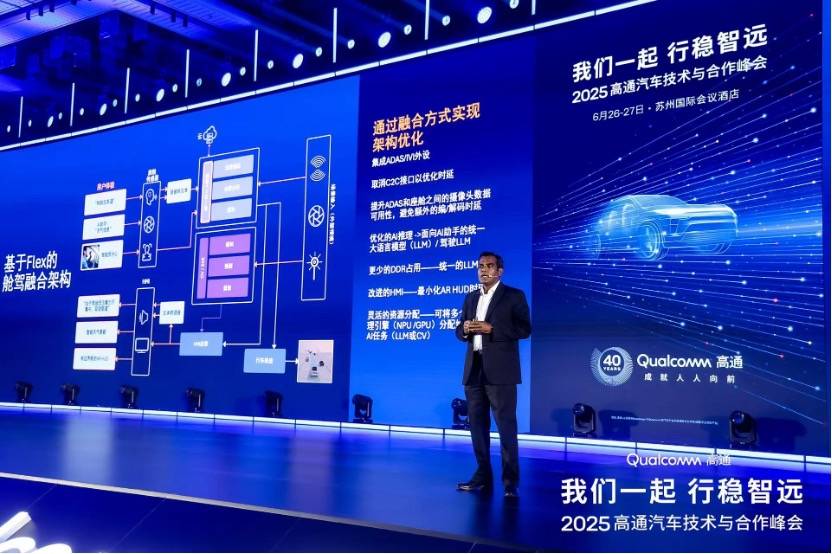

上述產品背后,都是高通打造的Snapdragon Ride Flex平臺提供支撐。該平臺能將座艙中的部分用戶交互輸入數據與ADAS系統打通,從而避免同時基于相同的AI、LLM或VLM運行多個不同實例為系統帶來的負擔。

在性能提升的同時,另外一個顯而易見的優勢是降低成本。這也是高通寄希望于成為行業標配的底氣之一。

首先,可以降低單車成本。Anshuman Saxena介紹,將多顆或兩顆SoC集成到一個域控制器中,可以有效的減少線束使用量和復雜性,實現降本;再具體到域控制器內部,“Snapdragon Ride Flex通過打造單芯片解決方案,免除雙芯片之間的通信,從而顯著降低從座艙到ADAS以及從ADAS到座艙的傳感器通信延遲。”

其次,面向行業提供系列化產品,從研發和規模角度同時降本。Anshuman Saxena強調,高通關注的核心問題是如何實現市場層面的全面覆蓋。“我們的客戶和終端用戶希望從這些解決方案中獲得什么。他們期待更多豐富的功能和平臺的可擴展性——并非所有汽車都是10萬美元(72萬元人民幣)級別的高端車型,汽車產品覆蓋多個層級,而這些不同層級的車輛都需要具備這類功能配置。”

這就要求,高通在產品研發和設計層面上就制定好系列化的策略。

“基于這些考量,我們持續擴展Snapdragon Ride平臺的產品路線圖,涵蓋從入門級到豪華車型。驍龍8620如今已成為高速NOA的核心平臺之一。驍龍8650,通過端到端AI解決方案實現城市NOA,其中有結合今天現場的眾多合作伙伴提供的軟件棧解決方案實現的,也有基于高通自己的Snapdragon Ride軟件棧實現的。Snapdragon Ride軟件棧能夠在不同的場景運行,賦能卓越的城市NOA體驗。”

03 順理成章但非一帆風順

實現艙駕融合,有其內在的必然,但也并非是想當然的事。

第一關,算力是邁不過去的坎。

信息顯示,作為最強大的汽車平臺和驍龍數字底盤中的最新產品,單顆驍龍8797的算力為320TOPS。與目前動輒高達1000TOPS的算力相比,驍龍能否解決整車企業面臨的現實問題?

就在上個月,預售發布會上,小鵬汽車創始人兼CEO何小鵬給L3級算力AI汽車定下一個標準:本地有效算力大于2000TOPS,才能跑得動大模型,本地部署的VLA+VLM模型才能用好大數據。

從智能汽車概念興起到落地,自始至終,算力具備競賽就沒停止過。如今,再加上AI上車,對算力提升增加了剛性需求。

Nakul Duggal表示,高通對此并非沒有察覺和行動。“我們推出驍龍8797的原因之一,是為了滿足客戶對更高端性能的需求。”

不過,驍龍8797的算力水平也能滿足客戶需求。Nakul Duggal解釋稱,算力大小并非核心問題。“我們所看到的端到端AI架構,其實重點并不在于你擁有多少TOPS,而在于當擁有合適的類型數據后,對網絡進行蒸餾優化的能力如何。真正的挑戰在于長尾場景—對那些罕見但關鍵的corner case數據的收集。擁有這些數據,并能夠面向這些corner case進行訓練,就能夠打造出非常有競爭力的解決方案。”

同時,具體到智能駕駛,“在高端系統中,我們看到的架構通常會包含冗余設計:主系統具備更高等級的駕駛輔助,同時配備一個備份系統,可能支持較低級別的駕駛輔助,或者允許駕駛員接管。我們正在構建的SoC架構能夠同時支持這兩種情況。”

Nakul Duggal 強調,單顆芯片算力也不是難解的難題。“我們可以將多個驍龍8797進行組合,通過芯片間協作來實現更高水平的駕駛輔助能力,并且可以在多個芯片之間分布網絡。”

第二關,安全是智能座艙和智能駕駛共同的底線,且智能駕駛要求更高。

在安全要求上,智能座艙與智能駕駛兩者之間的差異帶來一個新的難題。偉世通的工作人員向搜狐汽車表示:“如果兩者融合,安全標準按照智能駕駛的要求設定,那么勢必會提高成本。反之,則不符合要求。”

對于汽車來說,安全的問題不容忽視。這也是近期小米YU7的座艙芯片使用消費級第三代驍龍8移動平臺而引起業內激烈討論的原因所在。

“也有客戶出于對自身特定情況的考量,傾向于使用消費級產品,他們有權自行決定。”Nakul Duggal強調:“我們為汽車行業提供的所有產品均符合車規級標準,在質量、可靠性、生命周期、晶圓廠的供貨保證以及雙源供應等方面,我們都給予了全方位支持。”

為了解決智能駕駛與智能座艙芯片安全要求不一致的問題,高通Snapdragon Ride Flex平臺給出了新的解決方案。

具體方式是,Snapdragon Ride Flex采用混合關鍵級架構,比如用戶體驗系統就不太具有安全關鍵性,但車輛駕駛具有最高級別、最高關鍵級的安全性,這些不同關鍵級的功能在同時運作。在軟件、工具和SoC中構建了許多工具和解決方案,從而實現融合架構的體驗。這里包括系統分區、空間和時間干擾管理以及系統監控,從而在runtime環境中保持負載平衡。

第三關,來自芯片下游客戶的組織壁壘。

正如上述參會的分析師所言,智能駕駛與智能座艙兩者中,智能座艙部門可能會成為企業內部話語權更大的組織部門。來自的博世工程師也表達了相似的擔憂:“在企業內部,部門權限是跟著業務走的。很顯然,智能座艙的功能豐富度和OTA頻率是遠高于智能駕駛的。如果艙駕融合,智能座艙部門的工作協調頻次會高于智能駕駛。那么,問題就來了。是智能座艙部門整合智能駕駛部門,還是智能駕駛部門整合智能座艙部門?這里面就存在爭議。如果不整合,那么又會影響兩者之間的工作協同。這就形成了一個阻力。”

不過,面臨上述問題的并非高通一家,而是整個行業。只不過,走在前面的高通需要花費些力氣率先破局。