如今的AI能作詩,能開汽車,甚至能通過高難度的數學物理考試和司法考試。但許多人類大腦輕而易舉能完成的事情,比如擺好洗碗機中的餐具,AI至今無法做到。AI企業家麥克斯·班尼特(Max Bennett)提出了他的解釋:答案深藏于人腦進化的10億年歷史中,而這段歷程充斥著無數試錯、災難與精妙的創新。班尼特將龐雜的進化史凝練為“五次突破”,每次突破都標志著人腦進化的重要躍遷。結合AI科學的前沿進展,班尼特總結了當前AI系統在哪些領域已比肩或超越人腦,又在何處仍顯不足。

本書廣受當代頂尖神經科學家贊譽,它以恢宏的視野與顛覆性的洞見試圖論證:唯有以遠古智慧為燈塔,AI方能突破未來的可能性邊界。

下文為本書譯者林橋津撰寫的書評。林橋津現任香港科技大學(廣州)腦與智能研究所助理教授,曾任劍橋大學卡萊爾學院研究員,擔任多本神經科學期刊審稿人。

《智能簡史》(中譯出版社,2025年7月)

撰文 | 林橋津(香港科技大學(廣州)腦與智能研究所助理教授)

麥克斯·班尼特(Max Bennett),經濟學與數學出身、沒進過一天實驗室的創業者,用五年時間干了件瘋狂的事:在經營人工智能(AI)公司的同時,他硬是從入門課本啃到最新論文,將40億年生物智能演化的進程熔鑄成了一部《智能簡史:進化、AI與人腦的突破》(后文簡稱《智能簡史》)。我們不禁好奇,這位既沒博士學位,又非科班出身的“科學門外漢”,究竟靠哪些獨門絕技叩開神經科學領域的大門?

Photo Credit:Gary O.Bennett

答案藏在商業實戰與科學探索的碰撞中。身為多家AI公司的創始人、福布斯U30精英,班尼特的探索始于商業前線的切身體驗。他與合伙人共同創立的Bluecore公司通過AI技術幫助中小企業對抗商業巨頭,但越是深入算法底層,他越發現:現有的AI系統能夠擊敗圍棋世界冠軍卻學不會做家務。這種“高能低效”的反差,與生物智能的精妙形成鮮明的對比。

這個看似簡單的問題,成了橫在班尼特面前的一道坎。他起初只想找幾本神經科學教科書補補課,卻發現書上對“意識怎么形成”或“記憶怎么存儲”這樣的基礎問題竟無定論。這個發現讓他眼前一亮:既然專家還在爭論不休,或許我這個搞企業的人能帶來新視角?他先試著給幾位神經學家發郵件請教,但所有郵件都石沉大海。面對學術高墻的沉默,這位創業家迅速啟動商場上慣用的Plan B:與其被動等待指導,不如主動輸出觀點。他將自己的假設和理論整理成學術論文投稿,即便不被錄用,至少能通過審稿意見獲得專業反饋。意外的是,這篇“跨界作業”居然通過了同行評審并被雜志接受了。這份來自學術圈的意外認可成了班尼特的敲門磚,陸續有神經學家開始和他討論,他們碰撞出的思維火花最終形成了《智能簡史》的核心框架。從自購教材搭建知識地圖,到用論文審評打磨理論精度,再到與頂尖學者頭腦風暴,這種“用企業思維破解學術壁壘”的路徑,正如他創辦Alby公司時顛覆傳統商業邏輯的策略:當既定規則失效時,創造新規則本身就是解決方案。

書中貫穿的跨界智慧,源自作者對學科邊界的主動突圍。從主動抽離充滿競爭的金融交易行業轉向AI創業,再到深潛神經科學破解智能密碼,班尼特的軌跡印證了“興趣是最高效的驅動力”。在書中,他將這種探索精神具象化為生物進化史的關鍵躍遷:線蟲靠趨利避害的本能應對環境動蕩,哺乳動物為躲避恐龍進化出風險預判能力,每一次突破都是生命對生存困境的創造性回應。當2023年全網為GPT-4狂歡時,班尼特卻從25億年前藍藻制造的氧氣災難中,看到算力軍備競賽可能引發的“生態危機”;又從靈長類心智進化史中,揭示AI倫理的根本挑戰——真正的智能躍遷不在于模型參數的堆砌,而在于能否像語言系統重構人類認知那樣,重塑AI的底層邏輯。正如線蟲用持久的行為偏好化解環境不確定性,未來AI需在類腦架構中植入生物級能耗意識,將智能發展模式從“恐龍式盲目擴張”轉變為“線蟲式精準生存”。

作為同齡人,譯者在字里行間讀到的不僅是知識密度,更是一個跨界破壁者對認知邊疆的敬畏與熱望。班尼特用5年時間搭建的“神經科學-AI”對話橋梁,恰似他書中揭示的智能本質:既要讀懂生命進化的說明書,也要掌握技術創新的核心算法。

AI與神經科學的雙向賦能

“老師,我們怎么從生物學上理解卷積神經網絡?有沒有好辦法改進強化學習模型?”我任教的本科基礎生物課程中,不少學生對AI和大數據有著強烈的興趣,也時常期待我從神經生物學角度對這些AI難題給出答案。“神經網絡”“強化學習”“工作記憶”這些詞語對于我來說既熟悉又陌生,因為它們在AI和神經科學領域中有相關卻又不同的含義。比如,神經網絡在AI領域往往代表著高緯度數據運算,而在神經科學領域則表示生物體內由神經元通過突觸連接形成的網狀結構。這種術語的認知錯位,讓我看見兩個領域如同互補的拼圖:算法中的神經網絡映射著生物突觸的聯結邏輯,而神經科學對意識涌現的探索,正不斷重塑機器學習可解釋性的邊界。

正是這種跨學科研究的魅力,讓我接下《智能簡史》的中文版翻譯邀約。作者在序言中的自白深得我心:“我寫這本書只是因為我想讀這本書”。作為譯者,我翻譯此書的最大動力,同樣源于對書中提出的核心命題的強烈好奇:生物智能與AI的共性與差異,能否為我們揭示智能的本質?

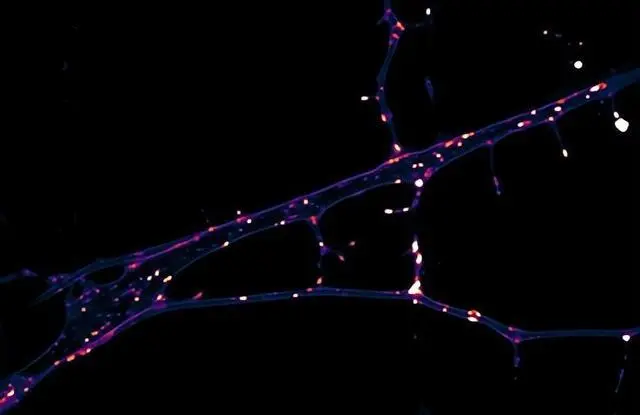

我的課題組聚焦神經元內的RNA代謝與蛋白合成機制,觀察這些微觀分子如何編織學習記憶的神經網絡。博士期間,我曾花費大量時間手動分析顯微成像數據,甚至連續十多個小時坐在電腦前,標注上百張神經元圖像中每個突觸的熒光信號強度。如今AI圖像工具能在幾分鐘內完成我們團隊好幾天的工作量。這讓我既驚喜于技術突破,也開始思考一個關鍵問題:為什么機器能高效處理實驗數據分析這類技術活,卻無法解釋其背后的生物學意義?

顯微鏡下的神經元圖像,高亮的結構是熒光標記的突觸蛋白

這種矛盾在實驗室日常工作中愈發凸顯。我們和大多國內外以濕實驗為主的課題組一樣,大部分實驗仍保持著最傳統的手工操作流程。比如需要將裝有細胞的培養皿從三樓送到一樓的顯微鏡室時,若遇到電梯故障,人類研究員會立刻改走樓梯,并根據皿內狀態調整步速;而自動化物流系統只會機械地等待程序響應。這種“最后一公里”困境恰似當前AI發展的縮影:它能處理封閉場景的標準任務,卻復現不了實驗員面對突發狀況時的急中生智。而那些糅合經驗與直覺的應變智慧,正是智能難以被編碼的奧秘。

正是這些日常教學和科研中的真實困境,讓我在翻譯《智能簡史》時產生強烈共鳴。作者對生物智能獨特性的剖析,既解答了我對AI技術邊界的困惑,也成為我翻譯此書的最大動力:AI智能的提升需要從生物進化中汲取靈感,而神經科學對大腦奧秘的追問,也需要借助AI技術的工具箱。謹以此譯本,獻給所有在神經科學與人工智能交叉地帶拓荒的探索者。當我們教會機器識別人臉時,或許更該思考嬰兒如何從母親眼神中建立情感連接;當我們試圖構建更聰明的機器時,或許更應回歸生命科學最本真的追問。智能革命的終極答案,或許正藏在生命系統通過億萬年進化來打磨的“笨功夫”里。

五步解鎖40億年智能密碼

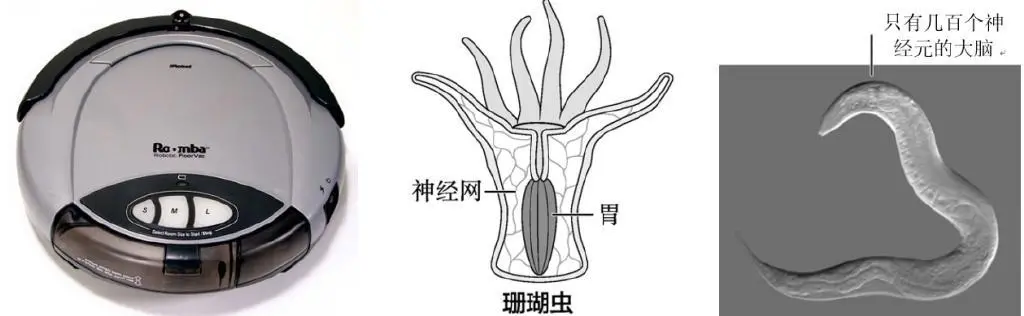

翻開《智能簡史》,你會見證一場顛覆認知的“生物算法展”——沒有大腦的珊瑚蟲的捕食機制堪稱海洋版二進制開關:當浮游生物觸碰它的觸須、神經元所產生的信號超過閾值時,這個海洋程序員的“if-else語句”立即觸發“張口捕食程序”;而當刺激消失,觸手又像關閉的電路般恢復平靜。這種基于閾值反饋的生存智慧,正是掃地機器人Roomba的靈感原型。初代Roomba的碰撞轉向系統,復刻了5.5億年前原始生物的避險絕技——當秀麗線蟲用頭部感受器探測到前方出現的鹽分劇變時,會像觸電般猛然調頭,正如你家掃地機器人撞到桌腿時“咔嗒”一聲自動轉向。從遠古海底到現代客廳,這場智能革命的核心密碼從未改變:不需要構建環境地圖,不依賴中央處理器,用即時反饋替代復雜計算,讓生存需求驅動行為邏輯。當Roomba的碰撞傳感器在桌腿間反復修正路線,它正重演著線蟲在遠古海洋摸索前行的神經脈沖。

第一代掃地機器人Roomba(左),珊瑚蟲(中),秀麗隱桿線蟲(右)丨圖源:《智能簡史》

作者以五次在生死邊緣鍛造出的“智能升級”為主線,串起一部生命與機器的進化史:

第一次突破:轉向

6億年前,最早能分清左右的兩側對稱動物,靠著“遇食物前進,遇危險轉向”的原始算法稱霸海洋,為今天的自動駕駛程序寫好了底層代碼。

第二次突破:強化

5億年前,寒武紀魚類在黑暗洞穴中冒險時,多巴胺分泌機制鎖定了“高風險高收益”法則,成為強化學習的生物模板。

第三次突破:模擬

2億年前,松鼠在枝頭蓄力躍起的剎那,大腦新皮層已能在一秒內預演多種落地姿勢。這場進化催生的“生存策略模擬器”,成為現代AI生成式推理的神經生物原型。

第四次突破:心智化

1500萬年前,靈長類動物看穿同伴心思的能力,演化成了社交平臺的博弈算法,至今還在影響短視頻的推薦機制。

第五次突破:語言

10萬年前至今,人類將百萬年生存智慧打包成語言符號,就像把整座圖書館壓縮成二維碼,這種分布式存儲模式直接催生了ChatGPT的對話能力。

然而,這些用億萬年進化打磨出的智能模板,在照亮AI前路的同時也投下認知陰影。書中描述的“飛機寓言”直指當前AI研究困局:假設19世紀末癡迷于人工飛行的研究者們,偶然穿越到20世紀90年代并登上波音747客機。當他們帶著對“未來飛行科技”的震撼回歸后,卻陷入致命的認知誤區——誤將客艙的傾斜座椅、雙層舷窗和塑料內飾當作核心技術,傾盡全力復現這些表象特征,卻對空氣動力學原理、渦輪引擎設計等本質突破視而不見。正如今天的AI研究過度聚焦人腦終局形態,可能正在錯過線蟲導航算法這類原始智慧。作者用進化論的階梯思維指明道路:智能革命需要復現從風箏(線蟲趨利避害)到滑翔機(魚類強化學習),最終抵達噴氣時代(人類語言系統)的完整路徑。

黑猩猩的江湖與AI的社交困境

在剛果雨林的密影中,一場跨越物種的“猩球諜戰”悄然上演。雌黑猩猩貝兒與雄性首領洛克的較量,堪稱1500萬年前的《權力的游戲》。起初,貝兒天真地分享藏食地點,卻眼睜睜看著洛克蠻橫地奪走所有果實。這場背叛點燃了她的“黑化”之路:她先是像守財奴般一屁股坐在藏食點上,用身體筑起防線;發現洛克會暴力推開她后,她進化出“聲東擊西”的絕活——等洛克看向別處時迅速刨土,搶在對方回神前狼吞虎咽;甚至發展出高階騙術,故意誤導洛克走向錯誤的方向。而洛克這位“猩族影帝”也不遑多讓,他學會假裝心不在焉,但用余光追蹤貝兒的微表情,判斷她究竟是不是在“演我呢”,并在她松懈時突然轉身飛撲,搶走食物。[1]

科學家們用腦科學實驗破解了這場宮斗大戲的神經密碼。當貝兒策劃騙局時,她的前額葉皮層,也就是大腦的“謀略中心”,會像諜戰片里的情報官一樣高速運轉,分析洛克瞳孔的收縮幅度、解碼他肩膀肌肉的緊繃程度,甚至模擬“如果我把食物埋在西邊,但指向東邊,洛克上當的概率有多高?”。

靈長類動物學家埃米爾·門澤爾(Emil Menzel)筆下這場“雨林版《甄嬛傳》”的背后,藏著心智進化的殘酷真相:沒有爾虞我詐的江湖,就煉不出七竅玲瓏的頭腦。就像人類在辦公室政治中磨礪情商,黑猩猩每撒一個謊、每識破一次騙局,都在為大腦刻寫更深層的社交算法。這種嵌套式心理博弈(“我知道你知道我知道”),正是當前AI最渴求卻最匱乏的“心智化”能力。

當自動駕駛的汽車因誤判行人意圖引發事故時,問題根源與雨林中的博弈如出一轍。現有AI能識別人體輪廓,卻無法像貝兒解讀洛克那樣,從行人抓握手機的手臂角度推測對方是因接電話而駐足,還是因分心而即將闖紅燈。家庭機器人更是頻頻遭遇“社死”:當它遞出茶杯時若人類突然抬手揉眼,機械臂會僵在半空,因為它不理解這是眼睛進沙的生理反應,而非對遞茶動作的拒絕。這些尷尬暴露了AI的認知盲區,它們的思考被困在了行為表層,它們既讀不懂動作背后的動機,也構建不出“人類此刻在想什么”的心理模型。

正如貝兒需要數百萬年進化出遞歸推理的神經環路,AI的心智化革命可能要重走進化階梯。第一步要像初代掃地機器人Roomba那樣,掌握線蟲級的“趨利避害”本能;接著在虛擬叢林里模仿魚類的強化學習;最終復現黑猩猩的嵌套心智,讓AI在多智能體博弈中自發生成欺騙策略。比如購物推薦算法不僅能預測你的消費偏好,還能推演“如果推送奢侈品廣告,用戶會認為我在誘導透支,還是提供品質生活參考?”。這種動態意圖建模的能力,正是人類用千萬年進化寫在基因里的社交算法。

語言突破:深度學習和大模型的騰飛

非洲草原上森林的逐漸消失,迫使我們的祖先離開樹木來到地面,生存競爭驟然加劇。正是在這樣嚴酷的生存壓力下,智能發展的第五個突破——語言應運而生。

想象這樣一個場景:當其他動物還在靠吼叫示警時,早期人類已經能夠通過語言傳遞“三里外有獅群在喝水”這樣的具體信息。更神奇的是,他們還能分享“昨天誰偷吃了大家的存糧”這樣的八卦。正是這種獨特的信息交流能力,讓人類實現了認知的飛躍。語言就像一臺“思維加速器”,它讓知識不再隨著個體死亡而消失。老一輩可以把生存經驗口口相傳,年輕人則在這些經驗基礎上繼續創新。這種代際間的智慧累積,最終讓人類在進化長跑中脫穎而出。可以說,沒有語言這個“智能催化劑”,就不會有人類文明的誕生。

開發AI的關鍵目標之一,就是教會機器說“人話”。這就像教一個外國朋友學中文——不僅要記住詞語的意思,還得理解話里的潛臺詞和言外之意,以及人類文化積累帶來的豐富上下文背景。只有讓計算機真正掌握人類語言,它們才能像朋友一樣和我們自然交流。

然而在很長一段時間里,由于算法不夠成熟和計算能力有限,AI“學說話”這件事一直進展緩慢。直到21世紀初,隨著GPU顯卡和分布式計算技術的突破,計算機的運算能力突然像坐上了火箭。這個關鍵突破,為AI的騰飛鋪好了硬件跑道。

突破首先來源于識別圖像這個略微簡單的任務。2012年,AI領域迎來了一場“大地震”。深度學習泰斗杰弗里·辛頓(Geoffrey E. Hinton)帶領的團隊,在被譽為“計算機視覺奧林匹克”的ImageNet大賽中,用AlexNet這個新型神經網絡驚艷了全世界。這場勝利不僅終結了手寫數字識別這個困擾學界多年的難題,更像點燃了一根導火索,引爆了全球AI研究的熱潮。從此,深度學習開始在各個領域大放異彩,開啟了AI的新紀元。2024年,憑借對神經網絡和AI發展的卓越貢獻,辛頓獲得諾貝爾物理學獎。

2015年,殘差神經網絡(ResNet)誕生。它創新性地引入“殘差連接”設計,就像學生學習時準備了一本小抄,學習新知識點時仍然不會忘記舊知識點,完美解決了超深層網絡的訓練難題和梯度消失問題,為后續語言大模型的出現奠定基礎。它在ImageNet大賽中以4.94%的錯誤率奪冠,首次超越人類水平 (約5%)。

2017年,Transformer橫空出世,谷歌提出的這個新架構徹底改變了AI的游戲規則。它模仿人類大腦的注意力,采用“自注意力”機制,讓模型像人類一樣學會抓重點,這為后來的GPT等明星語言模型奠定基礎。2019年,OpenAI推出GPT-2,它能寫出流暢的文章并與人類對話。一時間,AI寫作從實驗室走向現實,機器終于能像模像樣地“說人話”了。這不僅是技術突破,更是人機交流史上重要的里程碑。

在語言模型的基礎上,2020年,DeepMind推出的AlphaFold解決了困擾生物學界50年的蛋白質折疊難題,其預測準確度達到實驗水平,被譽為“世紀突破”,為藥物研發開辟新途徑。2024年,DeepMind公司的丹米斯·哈薩比斯(Demis Hassabis)和約翰·喬普(John M.Jumper)因其在蛋白質結構預測方面的貢獻獲得諾貝爾化學獎。

2024年末,深度求索(DeepSeek)震撼發布DeepSeek-V3,成為當時最強大的開源大模型之一,在語言理解、代碼生成和數學推理方面表現卓越。2025年初,DeepSeek再掀浪潮,推出 DeepSeek-R1,該模型憑借極致的算法優化,以遠低于行業平均的訓練成本,實現了全球領先的性能,甚至超越了一些閉源商業模型(如 OpenAI 的最新 GPT 系列)。相比 OpenAI 等公司的模型,DeepSeek-R1 在同等性能下,訓練成本降低95% 以上,這意味著AI研發的門檻被進一步拉低,讓更多研究機構和企業能以更低成本訓練高性能AI。同時,它證明了“大算力”并非唯一出路,算法優化同樣能創造奇跡。

AI雖然進步神速,但背后暗藏危機。現在的AI大模型就像個“數據黑洞”,模型變得越來越復雜,但能提供給它訓練的真實數據卻快不夠用了。更麻煩的是,這些AI的工作原理就像在玩“文字接龍”,總是選擇最可能的下一個詞和下一句話。這就導致兩個致命缺陷:

第一,AI會選擇性“失明”。那些不常見但重要的信息,很容易被當成“噪音”過濾掉;而網上泛濫的虛假信息,反而可能被AI當成“正確答案”。結果就是AI經常一本正經地胡說八道,產生所謂的“幻覺”。例如,一個廣泛流傳的謠言,“中國80后死亡率超過5.2%”,據上海網絡辟謠平臺推斷,數據的最初來源很可能是與AI對話所得。

第二,AI正在成為“隱形操盤手”。科技巨頭掌握著調整AI偏好的生殺大權,可以悄無聲息地讓AI選擇性輸出信息。試想一下,如果一個AI聊天程序被刻意調教,它可以批量制造以假亂真的謠言,甚至操控輿論風向。這種技術特權實在太危險了!

正如《智能簡史》揭示的進化法則,真正的智能革命從不在無約束中野蠻生長。當參數膨脹的AI列車在數據軌道上狂飆,我們亟須植入生命歷史進化出的安全基因。AI若想跨越當前困局,就必須重拾這份被驗證了40億年的生存哲學:創造力的綻放,永遠需要安全邊際的托舉。畢竟,當AI開始影響現實社會運轉時,我們得確保它不會變成脫韁的野馬。

人工智能的下一次突破:具身智能

AI的發展,讓計算機在“看”和“聽”方面取得了巨大進步。比如:

·通過小區門禁時瞬間完成的人臉識別;

·網購時24小時在線的智能客服;

·從照片里提取文本信息的文字識別軟件;

·能自動生成文案的AI寫作助手;

·新能源汽車上輔助駕駛的自動駕駛系統。

這些技術都屬于"離身智能"。它們就像是一個個聰明但"沒有身體"的數字大腦,擅長處理圖片、文字或者語音數據,但無法像人類一樣直接觸摸、移動或與物理世界互動。比如:

·人臉識別系統能認出你,卻不能端茶倒水;

·智能客服能解答問題,但不能幫你拿快遞;

·文字識別軟件能幫你提取文本信息,卻無法幫你整理文件柜;

·AI寫作助手能生成報告,但不會幫你打印裝訂;

·自動駕駛系統能輔助駕駛,卻不能幫你修理汽車。

而“具身智能”則讓AI真正“活”了起來!它不僅會思考,還能像人一樣動手動腳、感知世界。如書中所言,未來的智能體可能會出現在人類所創造的計算機乃至機器人上。2025年蛇年春晚,宇樹科技會扭秧歌的人形機器人憑借靈活的舞姿驚艷全場,這正是具身智能技術突飛猛進的最好證明。這背后離不開兩大“智能法寶”:“小腦”系統就像人類小腦控制肢體動作一樣,確保每個動作行云流水;“大腦”系統則整合視覺、語言和行動,讓機器人能看會想還能做。

想象一下,在不久的將來,你家的機器人管家不僅能聽懂指令,還會主動收拾散落的玩具;醫院的機器人護士可以精準地協助醫生完成手術;救災機器人能在廢墟中靈活穿梭,拯救被困人員。

圖片來源:文心一言。提示詞:機器人護士協助人類醫生手術

這些曾經只存在于科幻電影中的場景,正在通過具身智能一步步走進現實。這一切的突破都源于離身智能三大技術支柱的協同發展:深度神經網絡就像機器人的“神經元”,通過模擬突觸的連接方式,讓AI不僅能識別圖像和語音,還能學會控制身體動作;GPU等高性能芯片充當機器人的“線粒體”,為復雜的動作計算提供動力;而數以百萬計的動作視頻、傳感器數據就像機器人的“教科書”,讓它們能通過持續試錯自主優化運動技能,在動態環境中進化出精準的動作控制能力。正是這些技術的融合,讓原本只會“紙上談兵”的AI真正獲得了動手能力。從能說會道的智能助手,到能跑會跳的機器人,AI正在完成從“數字大腦”到“實體智能”的華麗轉身。

然而目前,具身智能的發展仍然還有一段路要走。雖然目前的AI工具能生成流利對話,但其認知本質上是通過海量數據建立的統計相關性網絡。正如維特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)揭示的困境“語言界限即世界界限”,當機器沒有感知過熱水的灼燙和冰水的寒冷時,那么它對溫度的理解就永遠停留在詞語層面上。這種具身經驗的匱乏不僅表現在“觸覺記憶”的缺失,更導致多感官協同的協調短板。物理交互中的基礎數據(物體形變時的壓力梯度場、運動關節的扭矩反饋曲線),還未被有效轉化為神經網絡的表征語言。而正是這些“身體記憶”的缺失,讓具身智能暫時還難以突破“數字幽靈”的邊界。

現實世界永遠充滿變數,但機器人的行動方式卻像被程序卡死的齒輪。比如讓機器人拿水杯,人類能輕松應對桌上物品的挪動,但機器人哪怕遇到毫米級的位置偏移,都可能像迷路的小孩一樣手足無措。它得重新掃描桌面、計算軌跡,最后還不一定能準確放回原位。人類的學習是摸爬滾打出來的真功夫,就像小孩折紙飛機:隨手一扔看它栽進花叢,換個折法再試,摔個十次八次就摸到門道。而現在的AI更像一個“數據學霸”,它能從百萬次實驗數據里總結出“翅膀角度30度時飛行距離最長”的規律表,但你要它根據風向變化實時調整投擲角度?它只會僵在原地重復失敗動作。

要讓機器人真正突破動作遲滯的困境,不僅需要更靈巧的算法,更要掌握生物“省著用能量”的訣竅——人類大腦只需20瓦的能耗(相當于一個普通電燈泡),就能展現出驚人的智能。而訓練當前的大模型需要上萬張GPU,耗電量堪比一個小城市,帶來的智能提升卻越來越有限。近期,中國科學家團隊在《Science》上發表了一項突破性研究[2],他們發現,哺乳動物的大腦就像一座精密的“智能城市”,里面有一套獨特的“按需供電”系統。具體來說,大腦在每個“信息傳遞站”(突觸)附近都配備了“智能發電站”(線粒體)。當神經細胞開始工作時,這些發電站能自動感應到,并立即啟動“發電模式”。更神奇的是,它們還能根據工作量大小,智能調節發電量,確保能量供應剛剛好。這項發現讓我們更清楚地認識到:大腦不僅會處理信息,還很會“精打細算”地管理能量,這可能是人類智能如此高效的重要原因之一。

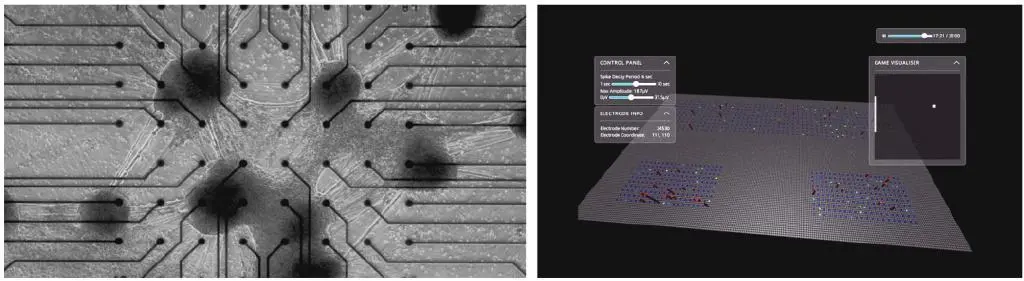

與此同時,來自澳大利亞的團隊將微電極陣列芯片(Multielectrode Arrays; MEA)與人類神經元相結合,構建了一個由80萬神經元組成的體外神經智能系統[3]。這個“迷你大腦”在實時電生理實驗中展現出驚人的環境適應性,它不僅學會玩復古電子游戲《乒乓》,更催生出近期發布的全球首款可編程生物計算機CL1[4]。這項突破的本質,是讓機器首次實現了環境驅動的“自主認知進化”,神經元在電信號刺激下自發形成了信息處理路徑。這一科技突破呼應了《智能簡史》帶給我們的啟示:“用硅基芯片模擬碳基智能,如同用蒸汽機設計航天飛機。”具身智能的突破不會來自更大規模的GPU工廠,而必須回歸生命最原始的生存策略:在物理約束中迭代,于環境反饋中塑形。當機器學會像胚胎發育般在硬件限制中自我優化,像人類神經元網絡那樣在環境中延展感知,才是智能真正掙脫數字囚籠的時刻。