過去一年,市場看燦谷的方式多少有中規中矩,還是把它當成一個規模更大的礦企,看50EH/s,算挖礦成本、產幣量、BTC持倉。

股價基本跟著大餅走勢,最近看已經嚴重破凈了……市值5億刀,還不如手上6644枚BTC值錢,神奇。

市場給礦企的NAV倍數也基本就這個0.6-1.2這個區間,自持礦場多一些會按照基礎設施邏輯,會給到1.5-2.5倍。

但如果把鏡頭切到AI/HPC這條賽道,市場最高能給到3-6倍NAV。燦谷現在要講的新故事越來越像一家未來AI數據中心的承載平臺,包括管理層也不斷在講要做能源和AI/HPC這類業務,只是市場反應比它慢半拍。

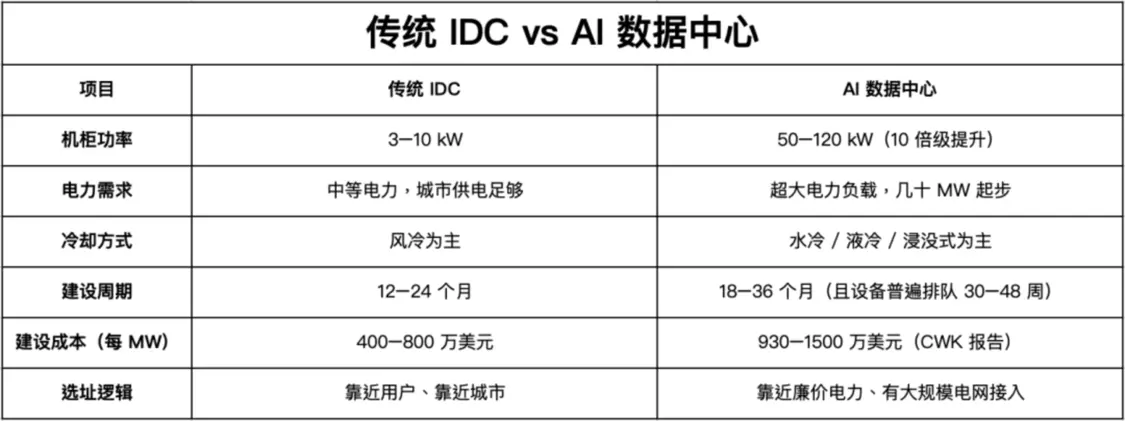

之前沒有系統研究過數據中心,最近看了下,難怪這波AI浪潮傳統IDC感覺連湯都沒喝到,AI數據中心和過去IDC不是一個物種。傳統機柜3–10kW,現在AI機柜動不動80–120kW,一個小型訓練集群能把一個中型企業整棟機房的電直接壓垮。

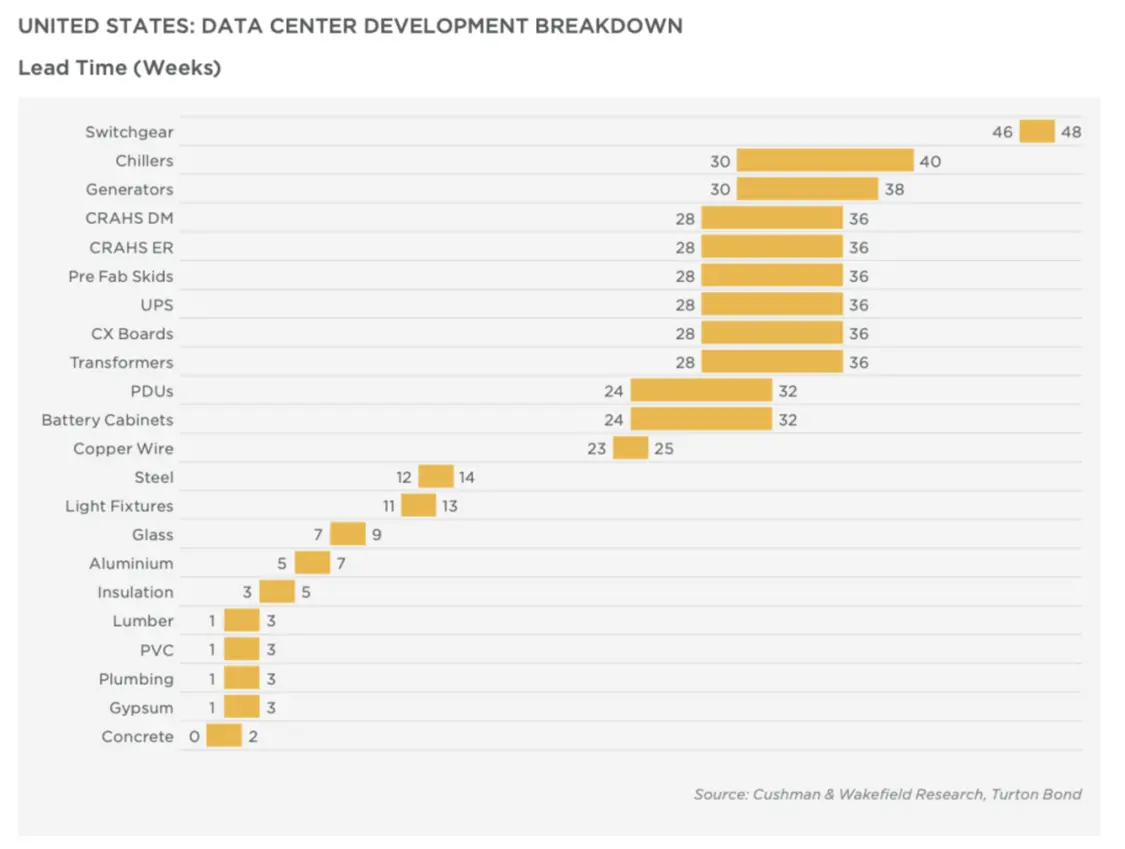

所以行業現在普遍共識不是缺GPU,而是缺能讓GPU通電的地方。Cushman & Wakefield的2025報告提到,北美成熟市場已經全面進入電力短缺,變壓器、UPS、switchgear的交付周期普遍拉到30–48周。

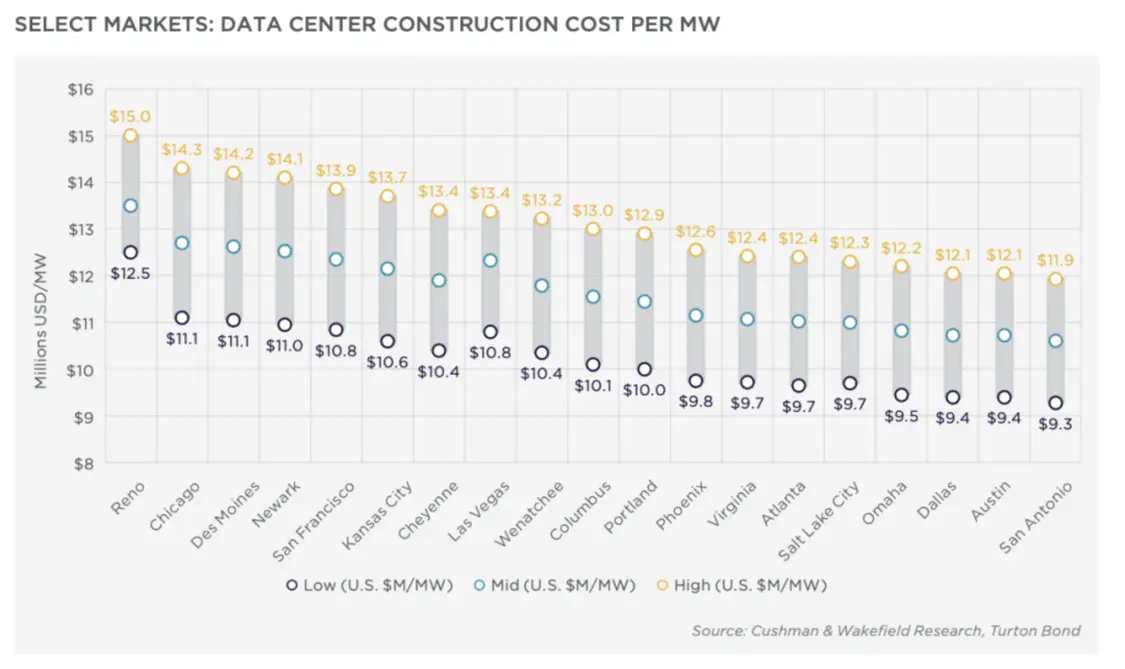

平均每MW的建設成本漲到930–1500萬美元,開發商被迫向二三線地區遷移。現在玩的是誰能拿到電,誰才能談算力,誰能把場站交付出來,誰才能談AI。

燦谷過去一年在做的,就是在順著這套“新物理規律”走,鋪算力、買場站,包括重組股東結構、退ADR、直接登錄NYSE,從外面看可能不夠直觀,但從AI/HPC的角度看,感覺是在給未來AI機房打基礎。

AI數據中心是“發電廠邏輯”

之前我也認為AI數據中心就是“IDC升級版”。但現在AI的算力密度遠超過去IDC的想象空間,傳統IDC最大痛點是帶寬和機房利用率,服務器一塞開始收租。

而AI數據中心最大痛點是電力指標、電網接入和冷卻系統的極限性能。完全不是一個物種,IDC機房基本被歸到輕工業、IT服務,到了AI數據重心屬于妥妥的重工業。

在AI數據中心要求的這些方面,燦谷這類礦企反而具備天然優勢,礦企的選址邏輯一直都是追求在發電廠附近,電價低、電網穩定、擴容空間大、批文不難。

目前AI數據中心遷徙的方向和礦場布局幾乎完全重合。以前段時間燦谷收購的喬治亞州50MW場站為例,屬于典型的AI數據重心邏輯資產:具備大規模供電、冷卻、土地批文、擴容空間,還能直接承接20MW的托管業務。在今天的美國,要從零建一座能吃GPU的機房,這筆賬得按千萬美元每MW來算,還要排隊一年以上等設備交付。燦谷花了不到2000萬美元,等于是買到了可以提前交付、能隨時改造的電力入口。

回顧燦谷在過去一年的全球布局,本質就是一套哪里電夠、哪里能擴、哪里能短平快建場站的戰略地圖,與AI/HPC的需求對齊。

礦企的運維體系,是AI/HPC最難補的課

礦企最不缺的是把機器跑起來的能力,放在AI圈就是點亮GPU。

過去幾年,礦場絕對是最卷的科技行業,挖礦看似粗暴,但其實是把極端功率密度場景玩到了極致。大規模水冷、浸沒式冷卻、數萬臺設備自動化調度、電力負載管理、全球運維體系,這些能力在傳統IDC里反而是短板,在AI數據中心里卻是核心能力。

燦谷今年把50EH/s跑到90%+在線率,本身就是一種“硬實力”。AI訓練集群最怕掉線,GPU全互聯邏輯,一旦通信瓶頸掉幾毫秒,訓練效率就崩了。所以礦企在這一點上的基因比傳統數據中心更貼合未來AI數據中心場景。

包括浸沒式冷卻這玩意,讓一家IDC去弄得重學,不如直接讓礦企來,輕車熟路。

再一個,現在燦谷都是二手礦機,轉型起來也很輕。按照Q2給的數據算,每季度折舊費用在2000萬美元左右,節奏基本按照3年攤銷邏輯跑。當時很多人還不理解,現在看,嚴重懷疑當時管理層就想的很清楚,方便賽道切換,輕資產屬于戰略優勢。

礦機資產價值三年內回歸零成本,場站、電力和冷卻系統成為留存最久的核心資產。未來燦谷在喬治亞、俄克拉荷馬、拉美的這些場站,不需要等礦機退役,它只需要讓礦機折舊周期跑完、把部分電力從ASIC挪給GPU,CAPEX就能轉向新的AI機房方向。

資產負債表會變得越來越像基礎設施公司的結構,所以我感覺燦谷未來更像IREN、CoreScientific的路徑,而不是典型礦企。

直接上市,準備承接大合同?

AI客戶尤其是云廠、AI獨角獸、能源基金,一般只會和“能合作”的公司綁定,這里面合規要求很多,比如股權透明、法律結構簡單、財務可審計、融資管道暢通。

燦谷這一年做的幾個動作,感覺也是朝著這個方向努力,從18EH/s的換股完成后,賣方陣營一下子成了41%股東,最大那位Golden TechGen拿著19.85%,背后是Bitmain/Antalpha這一整條“礦機—算力金融”生態。燦谷現在已經被納入行業供應鏈里了,產業鏈能推得動、資源能整合的公司,比如能拿Antalpha的低利率融資,定制適配礦機兼容AI/HPC插拔。

Galaxy曾經發過一份報告里專門提到,一些ASIC廠商在開發外形類似GPU的礦機Module,比如做成可插拔的服務器板卡,讓它能塞進標準19英寸機架。這樣一來,礦場主可以用“準數據中心”的方式建設基礎設施,以后如果要改AI/HPC,只要替換板卡,而不是重建機房。

再加上從ADR退掉、直接上NYSE,以及手里6400枚BTC能當成抵押物,這家公司現在的資本結構已經從礦企變成可合作的基礎設施載體,接下來再去承接多年期的托管合同就順理成章了。

礦場改AI/HPC這事兒,不能說誰提前看明白這條路,只能說剛好挖礦這行卷到最后,趕上了AI基建爆發這個風口,一開始都是摸著石頭過河,現在行業里有模板了,對燦谷來說是個好事。

電力在手、場站在手、冷卻和運維體系成熟、折舊路徑讓資產結構“輕化”,場站可隨時改造成AI機房。現在缺的,就是那一張觸發市場換估值框架的紙——第一份AI/HPC托管合同。