在全球政治經濟格局重塑、供應鏈重構、技術加速迭代與消費需求分化的多重變量下,2025年的全球汽車產業正站在一個“舊秩序已破、新秩序未立”的十字路口。

日前,由S&P Global Mobility主辦的“Mobility Intelligence Dialogue”系列論壇北京專場活動成功舉行,論壇邀請了多位行業專家圍繞汽車產業的全球化與本土化平衡、新能源轉型、軟件定義升級及企業競爭策略等核心議題展開深度分享與討論,共話行業在變革浪潮中的發展路徑與未來圖景。

全球化與本土化:新形勢下的戰略再平衡

會上,S&P Global Mobility大中華區汽車分析聯合總監陶杲就《全球化愿景與本土化現實——新形勢下汽車產業的戰略調整》展開了分析。

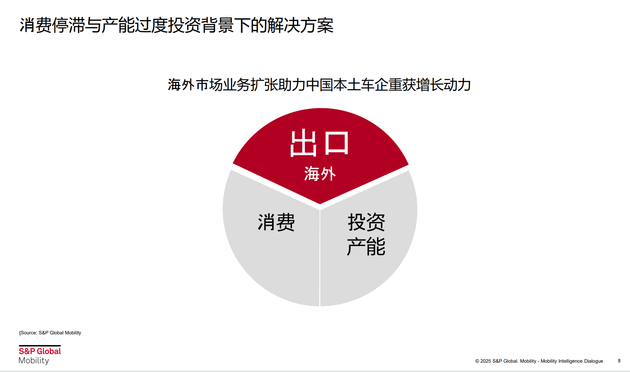

他表示,盡管2025年上半年,我國乘用車銷量同比增長11%,但受價格戰及以舊換新補貼政策的影響,銷售額僅同比增長0.8%,消費停滯與產能過度投資背景下的最佳解決方案就是出口。

當前,全球汽車總體產銷規模呈現出趨同態勢,根據S&P Global Mobility統計數據顯示,2025年至2032年間,全球市場銷量預計從9000萬輛緩慢增長至9800萬輛,年均增速不足1%,穩定貿易環境成為短期增長的關鍵前提。

與此同時,美國貿易政策與關稅結構正在重塑全球汽車產業格局。美國已與歐盟、日本、韓國等就汽車關稅達成框架協議,但對華關稅仍維持在25%,加之《大而美法案》調整稅收抵免政策、取消燃油經濟性不合規罰款,進一步加劇了市場的不確定性,對中國車企出口構成持續挑戰。

在長期全球貿易保護主義的背景下,中國本土企業正在不斷擴大在目標市場的產能。按照S&P Global Mobility預測,到2035年,中國車企海外產能占比最高的國家將分別為南亞(200萬輛)、歐洲(110萬輛)、南美(30萬輛)。

目前,、等企業已在這些地區布局了生產基地,逐步由“出口導向”轉向“本地化運營”。

陶杲強調,在當前經濟與政治環境影響下,中國本土車企的全球化進程將是一場曠日持久之戰,關稅上調、碳關稅、本土化生產要求等政策壁壘不斷增加,全球供應鏈與工廠布局的復雜性,都將為中國品牌出海帶來阻礙,中國車企一定要積極通過本土化戰略、打造差異化競爭力、合作協同等方式突破貿易壁壘,加強與國際合作伙伴間的鏈接,共同應對市場變化。

財務視角下的車企生存博弈與破局之道

在汽車產業加速向電動化、智能化、全球化轉型的浪潮中,財務數據正成為解碼行業生存狀態的核心密碼。從全球頭部車企的財報數據來看,“集體失血”已成為行業共性挑戰,在淘汰決賽圈已然開啟的當下,如何通過效率提升、研發轉化與戰略聚焦實現破局,成為所有車企必須直面的課題。

S&P Global Mobility最新調研顯示,受價格戰影響,國內新能源車價格下降速度遠超其他車型細分市場,預計2025年底所有車輛細分市場的加權平均價格將低于燃油車,這一趨勢無疑將進一步壓縮車企利潤空間。

對此,S&P Global Mobility中國汽車咨詢業務高級顧問宋慧表示,衡量企業生存能力的關鍵指標就是現金流與現金儲備,自由現金流持續為負意味著企業需依賴外部融資或消耗存量現金維持運營,一旦資金鏈斷裂便將面臨生存危機。從現金儲備支撐能力看,部分中國新勢力車企已進入“5年以下危險區”,國際傳統車企雖多處于“5-10 年警惕區”,但營收增長乏力也使其現金消耗速度不容忽視。

在如此艱難的生存環境下,車企活下去的路徑在于“效率提升”與“成本控制”。

運營效率的差異,直接決定了企業“失血”的速度,高效運營的企業能夠更好地應對市場變化,優化資源配置,降低生產成本,從而在激烈的市場競爭中減緩利潤下滑的速度。

然而,成本控制絕不能以犧牲長期競爭力為代價,一些車企為了短期降低成本,可能會削減研發投入、降低產品質量,雖然在短期內可能緩解財務壓力,但從長遠來看,將導致企業技術落后、品牌形象受損,最終失去市場競爭力。

宋慧給到了車企三條破局路徑:一是自上而下恢復秩序,通過行業默契或政策干預實現集體止戰,緩解惡性競爭;二是通過市場洗牌提升集中度,效率領先、成本控制能力強的企業將成為贏家,部分競爭力不足的企業則面臨合并或退出的結局;三是通過多元化與差異化擺脫價格纏斗,依靠特色品牌認知、技術升維或品類重構,將價格戰轉化為價值戰。

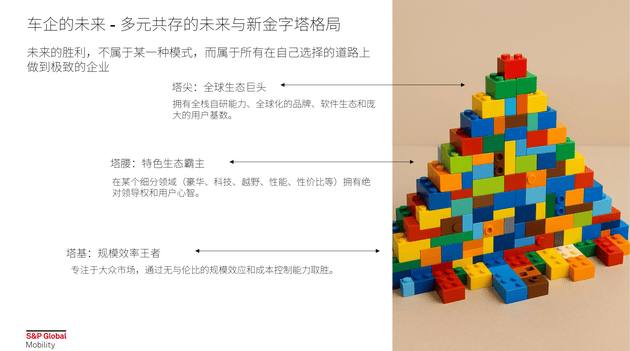

這種戰略分化將推動行業形成多元共存的新金字塔格局:

塔尖是具備全棧自研能力、全球化品牌與軟件生態的全球生態巨頭,其核心競爭力在于生態壟斷潛力;

塔腰是在某個細分領域擁有絕對領導權的特色生態霸主,依靠品牌壁壘與用戶粘性立足;

塔基則是專注大眾市場、以規模效應與成本控制取勝的效率王者。

資本市場的估值邏輯也隨之轉變,從“尋找唯一勝者”變為“識別各層級王者”,而品牌定位模糊、技術路線搖擺、生態位缺失的企業將陷入投資荒漠。