“AI原生100”是虎嗅科技組推出針對AI原生創新欄目,這是本系列的第「16」篇文章。

這是一個在生成式AI時期才會出現的場景。

在美國,一位醫生推開診室大門的同時,手機屏幕上彈出的不是郵件提醒,而是一款叫做OpenEvidence的醫療AI應用。

如今,單美國就有10萬執業醫生每天都在用這款產品,這一數據在高度保守、工作節奏緊繃、數字化滲透率低的醫療行業前所未有。而更令人意想不到的是,也就在一年多前,這款產品的用戶數只有幾千。

其月咨詢量增長速度之快,讓 GV (原 Google Ventures)合伙人直言:“這是我們見過增長最快的科技應用之一。”

OpenEvidence解決了什么問題?

醫療界知識更新太快,Nature研究表明,醫學知識每73天就能翻一倍,而每次出現的病例都千奇百怪,醫生往往需要在網上搜索相似病例和解決方法,這個過程冗長且準確性不穩定。

OpenEvidence將這些龐雜且更新迅速的醫學知識裝進Agent當中,讓醫生可以快速找到最新、最準確的醫學證據。

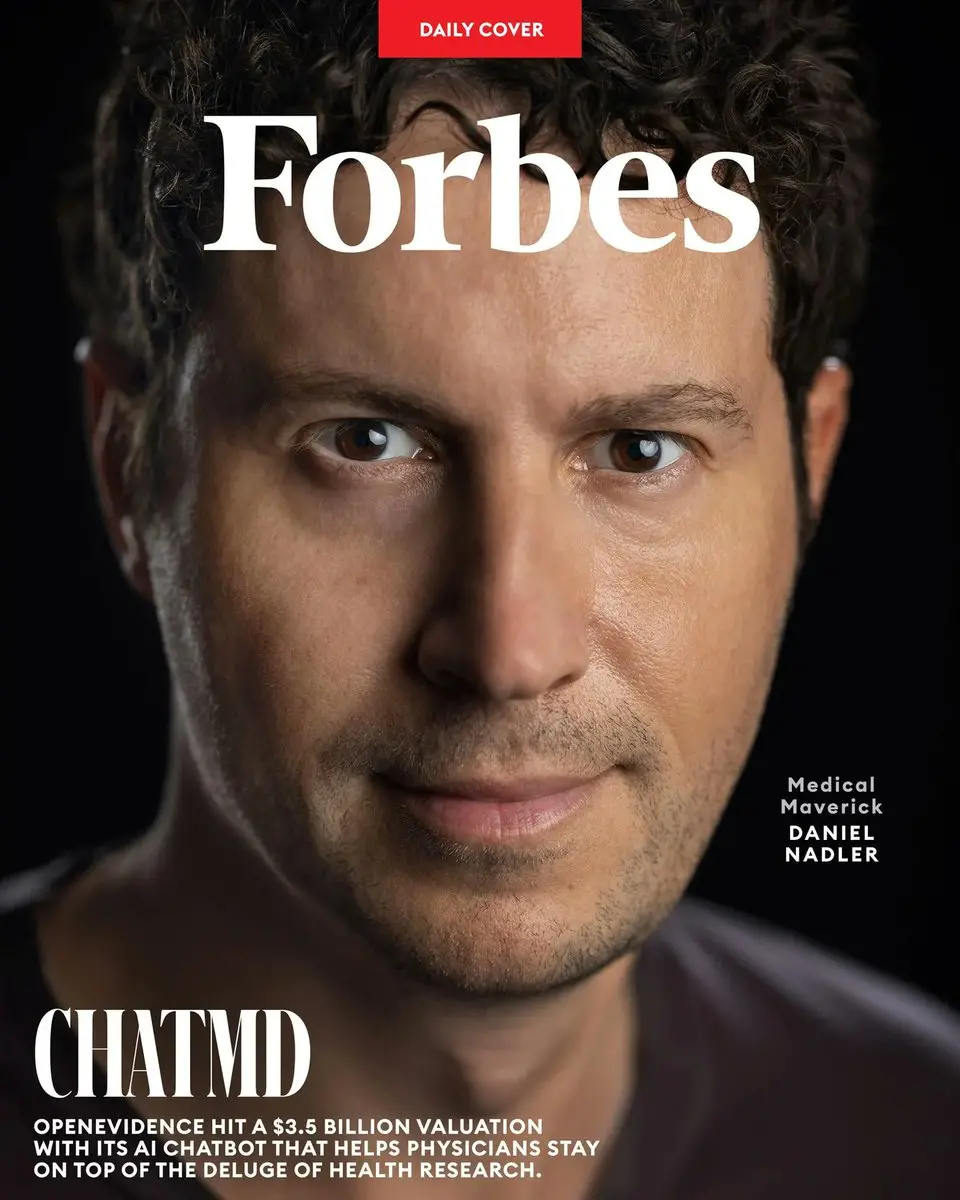

創始人Daniel Nadler被稱為“十年一遇的傳奇創業者”。

前一次創業,他把金融AI公司Kensho以約 5.5 億美元賣給標普全球;二次創業,他用自己的1000萬美元資金起步,讓OpenEvidence在短短三年內達到35億美元估值。

另外,在銷售上,OpenEvidence走了一個完全不同于醫療行業的銷售模式。他們非常大膽的繞過傳統醫療軟件依賴醫院復雜采購流程的路徑,直接面向醫生個人免費提供服務,打破了醫療軟件B2B銷售的桎梏,實現了類似消費互聯網的病毒式傳播。另外,他們還大膽嘗試了廣告變現模式,將制藥企業、醫療器械廠商的廣告預算從傳統醫藥代表轉向 AI 平臺的精準投放。

硅谷風投機構UpHonest投研團隊分析了OpenEvidence的模式對于創業者的啟發和參考,首先是專業化勝過泛化,在垂直領域做深做透,而非追求大而全;其次,PLG(產品驅動增長)產品質量驅動增長策略,繞過傳統 B2B 銷售的復雜流程;場景化變現,將用戶的專業決策場景轉化為高價值的廣告投放場景。

讓醫生每天都用的醫療“ChatGPT”

讓10萬名醫生在短時間內開始每天使用一款新的AI產品,非常不尋常。

UpHonest投研團隊表示,OpenEvidence是一個在垂類AI搜索上的典型案例。搜索這件事,在AI時代變得更加碎片化,未來每個人可能會有自己的AI搜索引擎,全新的生成式AI搜索引擎將緊密契合目標用戶的“心智模式”,投資人、律師、醫生的思維模式各不相同,信息獲取模式、目的和決策思維各有差異,這些不同和差異就是生成式AI搜索引擎創新的機會。

OpenEvidence一經推出,就被稱為“繼iPhone后在醫生群體中傳播最快的技術工具”。目前已有超過43萬名醫生注冊,覆蓋全美40%以上的執業醫師,每月新增6.5萬名用戶。

OpenEvidence的使用頻率同樣亮眼:2024年7月平臺月處理約36萬次咨詢,到2025年7月已激增至每日35萬次,相當于月處理超過850萬次臨床咨詢。

OpenEvidence定位為臨床決策支持平臺,核心是AI驅動的醫學搜索引擎。

平臺提供手機App和網頁版,專供經過驗證的持證醫師使用。公司的使命是“組織并擴大全世界的醫學知識”,幫助臨床醫生在診療現場快速獲取最新、最相關的循證醫學信息。

用戶主要是臨床醫生,包括專科醫生、全科醫生、住院醫師等,也有部分護士、藥師等醫護人員。目前重點面向美國持證執業者,需要資質驗證注冊。

醫生群體工作繁忙、時間寶貴,對信息準確性要求極高——OpenEvidence正是瞄準了這一痛點。使用者不乏梅奧、哈佛醫學院、Cedars-Sinai等知名醫療機構的專家。

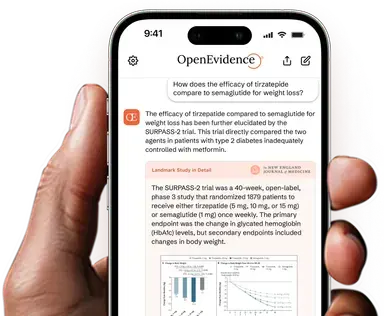

OpenEvidence的搜索界面

平臺的核心功能包括智能搜索與即時問答。醫生用日常語言提問臨床問題,幾秒內就能得到簡明答案,并附有權威出處引用,比如《新英格蘭醫學雜志》的原文鏈接,搜索平均耗時僅5-10秒,例如詢問"某新藥在孕婦中的療效",系統會從海量文獻中提煉答案,給出具體研究數據和對照結果。相比通用ChatGPT的籠統回答,OpenEvidence能夠提供更精確且有依據的解答。

OpenEvidence已融入臨床工作的多個環節。在臨床一線,當醫生遇到疑難問題或需要確認最新指南時,可直接用手機詢問,大大減少翻閱文獻的時間。對于疑似診斷或用藥選擇,醫生可將其作為"第二意見",驗證自己的想法是否符合最新證據。

2025年他們推出了 Agent 功能 DeepConsult。這個被稱為"數字博士研讀助手"的AI Agent,能自主檢索并分析上百篇相關研究,將平時需要人工數月綜述的主題,在數小時內生成綜合研究報告發送給醫生。盡管每次調用的計算成本是普通搜索的100倍以上,OpenEvidence仍然免費向美國認證醫生開放這一功能。

平臺還集成了多媒體醫學內容,通過與頂級期刊合作,可以呈現臨床圖片、圖表等研究數據可視化結果,讓醫生更直觀地理解證據。

創始人Nadler表示,很多醫生會用它來查找那些自己一輩子可能只遇到一兩次的病例。

專注小模型,通過不聯網和專業數據減少幻覺

一直以來,由于醫療領域的問題門檻很高,傳統基礎模型大廠或是互聯網公司做的醫療AI相關產品幾乎都以失敗告終,因為AI始終解決不了幻覺問題。

2023年,一篇《我們還需要臨床語言模型嗎?》的預印本文章發在了ArXiv上。在這篇論文里,他們發現僅 3 億參數的臨床模型(如 GatorTron、BioClinRoBERTa)能夠超越 30 億參數甚至1750 億參數的模型,能夠保持更好的性能以及安全合規性。

為了減少幻覺,OpenEvidence不聯網,而是大規模采用美國FDA、CDC發布的免費權威信息,以及同行評審的醫學文獻。

OpenEvidence加入了梅奧診所(年營收120億美元的美國超級醫療綜合體,在 《新聞周刊》 的“全球最佳醫院”排行榜上,七年蟬聯第一)的孵化項目。

值得一提的是,OpenEvidence的AI系統在2025年創造歷史,成為首個在美國醫師執照考試(USMLE)上取得滿分100%成績的AI,而這個考試普遍被認為是“全球最難的執照考試之一”,大多數考生需要 1–2 年系統準備,如果把USMLE三個階段都考完,知識量大概等于把一本《Robbins 病理學》、《Katzung 藥理學》、《First Aid》吃透,然后隨時能將書中知識整合應用,隨時待命。

在2023年為期20周的加速器中,公司利用梅奧提供的匿名化臨床數據和專家指導,不斷優化AI模型的準確性。梅奧診所也因此獲得了公司小部分股權,成為早期支持者。2023年7月,OpenEvidence作為第三批畢業團隊,在演示日成功亮相。

OpenEvidence 是目前唯一一個完整訓練了《新英格蘭醫學雜志》全文的 AI 產品。《新英格蘭醫學雜志》編輯委員會里的幾位重量級人物本身就是 OpenEvidence 的深度用戶,他們希望自己常用的工具里能包含他們的內容。OpenEvidence 是目前唯一一個完整訓練了《新英格蘭醫學雜志》全文的 AI 產品。

Nadler還充分利用人脈資源,與美國醫學會和頂尖醫學期刊建立合作,確保數據來源權威可信。他招攬了一支豪華團隊:多名哈佛、麻省理工博士和工程師,以及眾多醫療專家擔任顧問。連已故諾獎得主、行為科學先驅Daniel Kahneman生前也曾作為OpenEvidence的顧問支持這一愿景。2025年,Nadler因OpenEvidence的影響力入選TIME100 Health全球健康領域百大人物。

在用這些數據做訓練的同時,OpenEvidence的業務表現越來越好,口口相傳,吸引了越來越多的美國醫生使用。《新英格蘭醫學雜志》在內的一批機構也開始“上門聯系”,最終讓OpenEvidence拿到了非免費高質量數據源。

創始人Nadler表示,和《新英格蘭醫學雜志》的合作水到渠成,因為雜志社的核心成員也用OpenEvidence。

“如果我們采取傳統的企業 SaaS 推廣模式,比如先花很長時間去談醫院的大規模合作,等著參加第 17 次會議,還沒用戶使用,那《新英格蘭醫學雜志》的人也不會接觸到這個產品,更談不上喜歡上它。最終,我們也不會有這個機會達成合作。”Nadler說。

這種“免費權威數據-促進業務-獲取聲量-非免費高質數據”的發展流程,讓他們最終成功獲取了飛輪效應。越用越好,越好越專業,整個OpenEvidence開始加速改善整個AI產品。

OpenEvidence 也有很強的人才儲備,創始人Nadler表示他們已經組建了一支博士級別的科學家團隊,在這個團隊里有哈佛計算機科學家的聯合創始人Zachary Ziegler,來自MIT的Evan Hernandez、Eric Lehman。這些或是師從頂級自然語言處理領軍科學家或出身全美頂級實驗室的人才。

獨特的商業模式

Nadler表示,Evidence的含義是經過同行評議的醫學文獻,Open的意義是,我們直接觸達醫生,而不是讓醫院管理層或其他人來做中間商。這點直指OpenEvidence的營銷和商業模式。更重要的一點,“Open”還代表醫療信息的公平。

Nadler表示,在美國的醫療體系里,資源分配非常不均衡,有錢的醫院可以買到所有最先進的工具,甚至有預算去試用各種軟件,但是,在一些經濟條件較差的城市,很多醫生其實是私人執業,或者是在小型診所里工作,比如不到 10 人的團隊,這類醫院的醫生沒有龐大的科技預算,更別提像大學那種基金會支持,也根本負擔不起每年 1 萬、2 萬美元的軟件訂閱費。

針對這種鴻溝,OpenEvidence目前采用"免費增值+廣告"的商業模式,就像早期的谷歌一樣先占領市場再賺錢。

他們把醫生作為消費者,而不是面向醫療機構收錢。平臺對經過驗證的醫生完全免費開放使用,無需個人或醫院付費。這種策略大幅降低了醫生使用門檻,使其能夠快速積累龐大用戶基礎。正如Kleiner Perkins董事長John Doerr所評價:“對醫生免費的模式是這里的魔力所在”。通過免費提供高價值服務,OpenEvidence在醫生群體中建立起粘性和網絡效應,一定程度上形成了行業標準。這與早期谷歌用免費搜索占領市場的思路類似。

在擁有大量專業用戶和高頻使用場景后,OpenEvidence 開始引入廣告模式。其做法與搜索引擎類似,在醫生查詢結果或界面中展示精準的推廣信息。廣告客戶包括制藥公司、醫學會議主辦方、醫療器械廠商等,希望精準觸達醫生群體的機構。截至 2025 年中,公司披露其廣告收入年化約為 5000 萬美元。

不過,很明顯,當前OpenEvidence的廣告形式還是比較克制,未來隨著用戶規模增長,這一數字有望持續提升。

值得注意的是,醫療行業對廣告和商業化行為有嚴格規范。OpenEvidence 聲稱將借鑒谷歌“區分廣告與有機結果”的做法,保證醫生對查詢結果的信任不受影響。

UpHonest投研團隊如此分析這家公司的商業模式,OpenEvidence 非常大膽的繞過傳統醫療軟件依賴醫院復雜采購流程的路徑,直接面向醫生個人免費提供服務,打破了醫療軟件B2B銷售的桎梏,實現了類似消費互聯網的病毒式傳播。又大膽嘗試了廣告變現模式,將制藥企業、醫療器械廠商的廣告預算從傳統醫藥代表轉向 AI 平臺的精準投放。

創始人:從創立之初我就知道OpenEvidence會獲得巨大成功

OpenEvidence由兩位哈佛校友Daniel Nadler和Zachary Ziegler聯手打造。

Nadler是位連續創業者,曾在哈佛讀博期間創辦金融AI公司Kensho,2018年以約5.5億美元賣給標普全球,這段經歷讓他既有了資本也積累了聲望。搭檔Ziegler則是哈佛博士候選人,師從知名AI學者Alexander Rush,在自然語言處理方面功底深厚。一個懂商業,一個懂AI,配合默契。

Daniel Nadler 登上福布斯

Nadler創業的初衷源于對醫療信息爆炸的深刻感受。他形容現在這個時代:生物醫藥正值黃金期,新藥新療法不斷涌現,但對臨床醫生來說卻像進入了“黑暗時代”——每天面對海量文獻,身心俱疲。“醫生面對噴涌而出的醫學研究,如同迎著高壓水龍帶喝水”,最新研究每30秒就有一篇發表,醫生要在看診20名患者的同時還要跟上最新進展,幾乎不可能完成。這種痛點讓Nadler意識到,人腦的閱讀極限無法應對數百萬研究,但是AI可以。

2021年11月,Nadler著手創建OpenEvidence。作為二次創業者,他非常自信,決定自掏腰包啟動項目,換取更大的長期回報。他對周圍人說:"也許我這輩子最聰明的決定就是用自己的錢押注自己。”

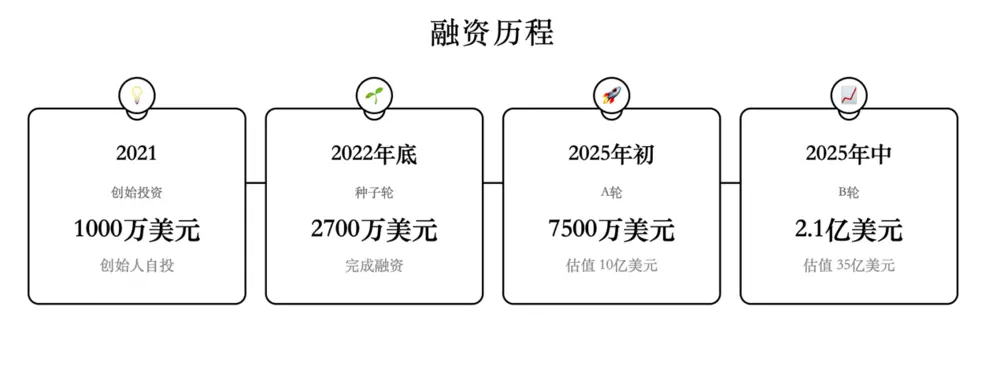

從2021年成立至今,OpenEvidence已經完成了融資之路:創始人Daniel Nadler最初自掏腰包投入1000萬美元,隨后在2022年底拿到2700萬美元融資;2025年初A輪融資7500萬美元,紅杉資本領投,讓公司估值達到10億美元;幾個月后B輪融資2.1億美元更是將估值推高到35億美元。谷歌風投、紅杉資本、Kleiner Perkins等頂級機構紛紛下注。

OpenEvidence的融資歷程

臨床醫療領域的競爭

如果認為OpenEvidence單純地踩中了醫療AI的痛點,才獲得了這樣的成功,無疑是片面的。因為,如果談及醫療AI,行業內人士一般都會舉出一個“反面案例”——IBM的Waston。

IBM旗下Watson Health一度被譽為醫療AI的未來和答案。然而由于技術局限和過度營銷,IBM Watson在腫瘤輔助決策等項目上表現不佳,最終于2022年將Watson Health業務拆分賣出,宣告了這場投入數十億美元計劃的“崩塌”。IBM Watson的失敗為行業敲響警鐘:單靠巨資投入和大公司光環并不能保證醫療AI成功,技術落地和實用效果才是關鍵。

OpenEvidence的快速成長某種程度上站在了“后Watson時代”的風口,在技術成熟度和應用切入點上更具優勢。巨頭雖有資源,但在專業醫療領域不見得輕易碾壓初創——靈活專注的創新者有機會彎道超車。不過,這也給OpenEvidence一個警示:如果在擴張中忽視了質量和安全,透支了醫生信任,則可能重蹈昔日Watson的覆轍,成為一場高開低走的泡沫。

在臨床醫療AI領域,一些AI初創企業正在嶄露頭角,成為OpenEvidence的潛在競爭者。準確和豐富的數據,是這類公司競爭的關鍵。

雖然不像OpenEvidence那樣專心于LLM+RAG,但同為臨床醫療參考工具的DynaMed 仍值得一提,這款工具的主要技術在于RAG(一種AI框架:檢索增強生成),并且在今年被評為“即時臨床決策支持:現場疾病參考”的 Best in KLAS 工具(近五年第四次斬獲)。其最新的生成式 AI 功能 “Dyna?AI” 進一步提升了查證與信息獲取速度 。作為知識型決策工具,DynaMed 同樣堅持使用經同行評議的醫學文獻,確保內容準確度。

另一家成立于2023年的明星創業公司Hippocratic AI ,其專注開發“注重安全”的醫療大語言模型。Hippocratic AI著重通過各種醫療考試認證,其模型已通過100多項醫療專業測評,并針對醫療場景進行了額外訓練。