2025年9月11日,在第五屆未來汽車AI計算大會上,上汽大眾架構高級專家胡朝峰在演講中探討了E2E數字架構的變革路徑與挑戰。他指出,數字架構需從技術、集成環境、上層管理三個維度定義。當前,智能駕駛數據積累加速,智能座艙成為差異化關鍵體現,智能車控推動基礎架構革命。架構演變呈現通訊提速與計算集中的特征,主機廠持續探索全棧受控與商業變現模式。

同時,域控產品正從多域制器向硬件One Box形態演進,軟件則通過整合與AI賦能提升性能。產品融合聚焦于整車一體,及智駕、智艙與智控系統深度集成,以降本與復用設計為目標。未來,汽車將是一個多維一體構建的移動空間,需從多維度重構架構,依托AI大模型持續演進,并回歸產業生態層面,實現開放協同的大價值轉變。

胡朝峰|上汽大眾架構高級專家

以下為演講內容整理:

E2E數字架構變革與挑戰

一般而言,我們可從三個維度來界定數字架構。第一,技術維度。數字架構作為隱形的基座,決定了體驗的上限及整體價值的邊界,因此,該維度主要聚焦于如何從技術層面定義產品。第二,集成環境維度。數字架構需構建一個集成環境,以更好地整合功能、服務及呈現內容。第三,上層管理維度。該維度關注如何從宏觀層面管控整體架構,并實現資源的自然調配與管控,強調高屋建瓴的宏觀調控。由此可見,架構不僅關乎技術,也是一種藝術性的平衡。

在探討這一概念時,我們不妨深入觀察行業現狀。面向未來的智能車競爭,已不僅僅局限于產品力的比拼,而更多地聚焦于如何在用戶的移動時間里創造更大價值,即圍繞用戶“第三空間”的價值創造。支撐這一目標的,是我們常說的ABC要素——AI人工智能、大數據與云。我們需要圍繞價值創造,審視產品當前的價值,并探索如何向情緒價值等更高層次過渡,同時提供更可靠、更優質的體驗服務,從這些方面洞察行業發展趨勢。

從技術層面來看,當前硬件或產品的競爭已趨于白熱化,各家產品大同小異。然而,智能輔助駕駛作為智能車的核心,其數據積累和技術迭代速度正在加快;座艙則成為差異化的關鍵訴求;智能車控則推動著基礎架構的革命。從馬力比拼到算力PK,再到軟件的持續迭代升級,這一變革將從三個方面體現:一是傳統車供應鏈的重塑;二是主機廠在全棧控制中的作用;三是在此過程中如何實現商業變現與持續迭代。

從架構演變路徑來看,整個架構的演變呈現出兩方面特征。一方面,體現在通訊提速,包括千兆或更高速度以太網的演進、硬件的精簡(如區域融合直至中央跨域融合);另一方面,計算向中央集中,涵蓋算力與軟件的高度集中,同時軟件在此過程中實現軟硬解耦,以達成整車資源與云的協同,并基于AI賦能實現更優質的服務定制化。

就目前主流主機廠而言,其架構基本已步入中央+區域的架構體系,但現階段更多還停留在“有形”層面,依據各家的知識儲備,仍需持續探索與迭代,形同神異。從技術趨勢來看,我們更需圍繞五個方面進行深度探討,其中之一便是智能車更傾向于擬人的感知為導向,通過中央計算、傳感與執行,更逼真地模擬人的大腦與四肢功能以開展相關工作。

從集成視角深入剖析,其核心在于圍繞區域展開布局:物理硬件按區域集中配置,算力向中央匯聚;軟件層面則通過橫向分層與縱向分區的方式進行持續迭代。在此過程中,需圍繞艙駕系統實現深度融合,以及車與云的深度交互融合。同時,需構建配套的支撐體系,涵蓋供電系統及相關安全保障機制。此外,還需推動產業鏈重構,打破傳統架構模式,對產品力及垂直領域的分工進行系統性調整。

從設計方案來看,云管端一體化的車輛體驗將突破二維平面限制,向三維空間拓展。在此進程中,需重點解決軟硬一體化架構的協同問題,尤其是中央超算軟件與中央計算平臺如何橫跨車控、智艙和座駕系統,實現高效協同與功能聯動。

在此過程中,需重點體現數據與AI的賦能作用,由此延伸出幾個關鍵要素:一是構建支撐性的數據架構,并在整體建設中確保安全保障與持續迭代能力;二是開發模式較傳統車輛實現重大升級與變革,轉向更敏捷的迭代方式,圍繞智能產品線,在統一架構平臺基礎上,強化開放資源的利用與服務共享,推動數據深度融合。

從產品與軟件維度看,需實現從傳統一次性交易模式向訂閱式服務與持續迭代更新的轉型;同時圍繞數據價值挖掘,推動靜態數據向動態閉環管控演進,形成數據價值創造與反饋的完整鏈條,這也是開發模式創新的核心體現。

圖源:演講嘉賓素材

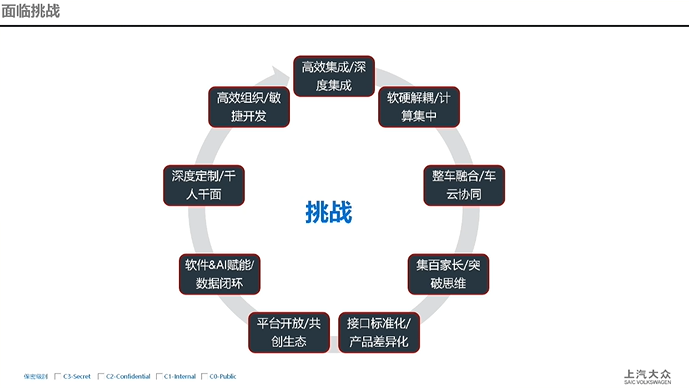

從面臨的挑戰來看,主要涵蓋八個維度,其中首要維度是集成深度問題。這涉及各功能域如何從傳統功能域集成向整車集成過渡,以及在此過程中如何協同軟硬件解耦,并向中央計算架構集中。同時,還需實現車云協同與整車深度融合。這一過程不僅需要技術層面的變革,更需借助從傳統汽車到互聯網、AI領域的全架構價值鏈共創。此外,挑戰還包括接口的開放與共享機制構建,以及如何通過數據賦能提升集成深度,進而為客戶提供深度定制化、千人千面的服務體驗。這些目標的實現,最終離不開組織架構變革與敏捷開發模式的支撐,以確保各項挑戰能夠切實落地。

域控產品形態與融合路徑

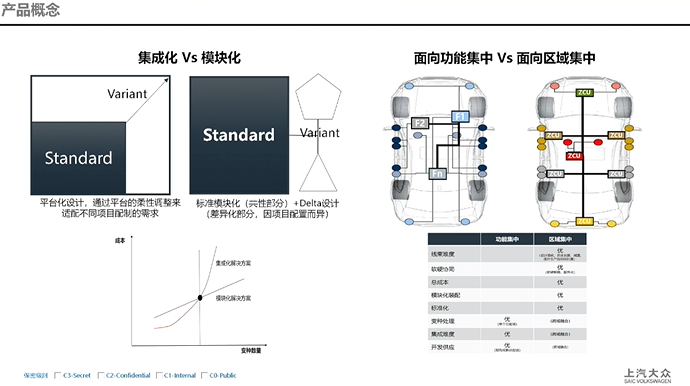

關于域控產品形態與融合路徑,有幾個概念需要明晰。一是集成式融合與模塊化融合。集成式融合可理解為,通過硬件裁剪的方式,使一個大型產品能夠適應不同項目及產品的需求。而模塊化融合則是指,基于標準化硬件,結合周邊差異化實現,推動整個系統的變革。

二是面向功能的集成與面向區域的集成。前者圍繞功能展開,后者則側重于區域,旨在更好地實現就近功能接入,并進行區域集中管理。

圖源:演講嘉賓素材

三是面向中央集中式架構的探索,包括信號與功能層面區域與中央的功能分配,以及面向服務的當前服務部署方式。這主要體現的是當前融合架構下,功能與服務的深度融合及其持續部署過程。該部署的深度取決于各主機廠及其架構對關鍵功能和系統的掌控程度。這種掌控不僅依賴于主機廠自身,還涉及其合作伙伴如何實現有效受控。從受控角度出發,我們更強調在融合之路上如何更好地實現跨域融合,即整合不同數據資源與服務,以創造更豐富的功能和用戶體驗。這主要體現在兩個方面:一是降本,這是整個業務鏈持續關注的話題;二是如何復用現有設計,從軟件和硬件角度降低系統復雜度,同時實現靈活拓展,為后續的迭代、維護和升級做好儲備。

從硬件層面來看,其發展路徑呈現為從傳統獨立控制器逐步向硬件One Box形式演進。當前主流的域控制器也正朝著One Box的物理集成方向發展,并進一步過渡到在單塊PCB上部署多個高算力芯片的階段,最終實現硬件的大融合。

從軟件層面分析,可大致分為三個步驟:首先,將軟件進行整合,以減少內部通訊資源的消耗并實現資源共享;在此基礎上,持續進行軟件功能的深化與迭代,并借助AI技術提升性能。為支撐跨域融合,架構在此過程中發揮著關鍵作用:一方面,以大算力芯片和高速通訊為支撐,為架構實施提供載體;另一方面,圍繞SOA的軟硬分離平臺,為跨域融合功能提供了軟件實施環境。此外,云管端一體化的協同機制也為整個生態鏈的協同融合創造了條件。

從產品融合的角度來看,以昨日中央+區域的架構為例,其形態可能更多地表現為三個域與下方配合的區域或功能域,兩個、三個或四個不等的組合。

目前,就中央加集中式架構而言,行業已基本形成共識形態,而其進一步的優化與變革則更多聚焦于架構的神態層面。圍繞這一層面的變革,當前主流實踐多集中于幾個關鍵融合方向:包括艙駕一體融合、座艙與智控系統的融合、智能駕駛與智控系統的融合,以及自智控系統向區域控制的融合。這些融合舉措不僅帶來了顯著的成本收益,更在無形中提升了整車的高性能體驗與高價值感受。

最終,行業將邁向整車大融合的階段。隨著中央+區域架構的深度融合,中央處理單元可進一步融合座艙、智能駕駛及車控等模塊,其具體布局與分工則取決于各廠家的技術儲備與實踐能力。整車大融合的終極形態,將高度依賴于智能傳感器、執行器等相關技術的持續發展,唯有這些技術的協同演進,方能推動整車融合逐步邁向最終的理想狀態。這均是圍繞整車大融合所需面對的挑戰。在此過程中,主機廠及其合作伙伴持續展開探討,認識到域控產品的演變呈現出高度集成化、中心化、高算力及高安全性的特征。圍繞這些特征,我們體會到五個方面的挑戰:

其一,產品及配置的差異性。針對不同車型和產品形態,這種差異性對成本產生顯著影響。其二,技術提升的挑戰。盡管架構的持續演進是支撐產品迭代、提升效率及用戶體驗的重要維度,但這一過程也伴隨著組織變革的需求,即如何打破原有的全域及層級結構,以支撐平臺化及深度定制化的發展。而這一切,最終都離不開人的能力。要實現各方面的融合,需儲備相關人力資源,以支撐整個融合過程的重構。

另外,從支撐能力建設的角度來看,各方需探索適合自身的發展路徑,這最終將體現在商業模式的設計上。具體而言,可將其類比為傳統OEM、新OEM及各參與方在不同領域的重點布局:傳統OEM更聚焦于系統集成,主導用戶體驗,并追求整體受控與持續降本以創造價值;新OEM則在此基礎上進一步強化這些能力。而合作伙伴中的科技公司,則更多專注于AI大模型及相關軟件平臺的研發;Tier 1供應商則主要提供基礎軟硬件平臺與基礎服務。在此生態中,芯片供應商需思考如何與OEM、Tier 1構建網絡化合作模式,通過前置參與相關定義,支撐高性能定制化與服務化開發。

未來構想思考與展望

針對未來構想,未來的汽車不應僅局限于軟件定義或當前熱議的AI定義,而應是一個多維一體構建的移動空間。它需從點、線、面、體多個維度進行重新定義,而非單一維度的突破。以AI為例,盡管其是當前熱點,但僅憑單一技術點難以實現整體架構的重構。因此,面向未來的架構應致力于從多維度進行重構。架構作為隱形基礎,其核心在于將復雜性內部化,為客戶提供簡單、貼心的體驗。客戶無需感知架構本身,只關心使用體驗的好壞。當前,AI大模型已成為架構迭代的新內核,架構需持續演進,以支持從單一功能到智能駕駛、人機自然交互等全方位體驗的提升。

最終需要回歸到產業生態層面,實現從垂直鏈到開放協同的大價值轉變。各方應依托統一標準進行創新,加速技術迭代與升級,共同推動產業生態的繁榮發展。